Le 1er janvier, la France a mis en vigueur de nouveaux seuils de mesure de la qualité de l’air. Abaissés et plus rigoureux, ils vont mécaniquement entraîner une hausse des pics de pollution, notamment à Lyon. Pourtant, ils ne vont pas dans l’immédiat déclencher davantage d’arrêtés préfectoraux imposant par exemple la circulation alternée.

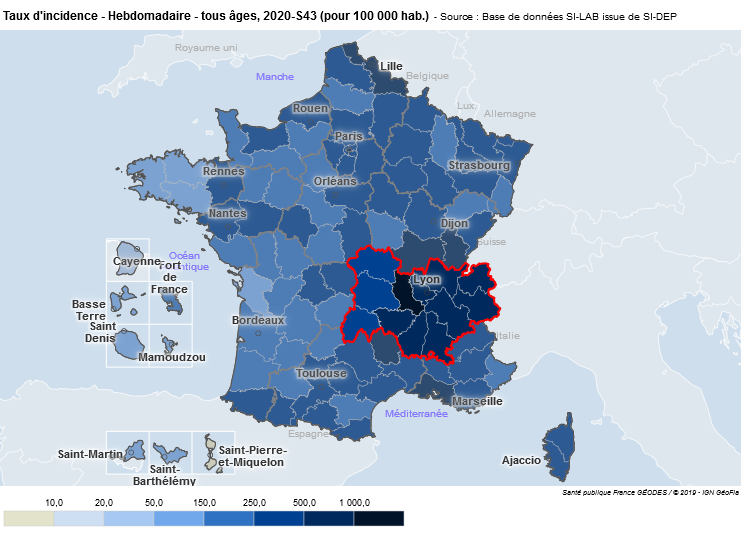

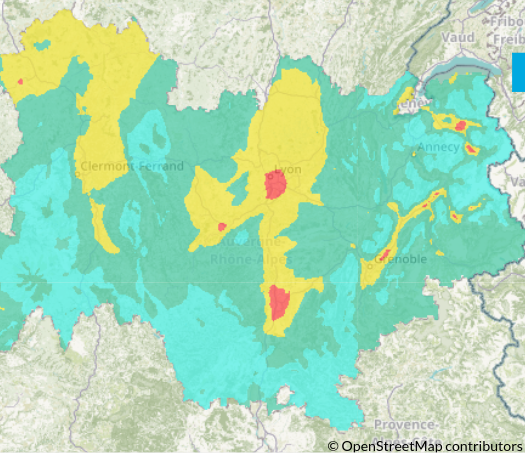

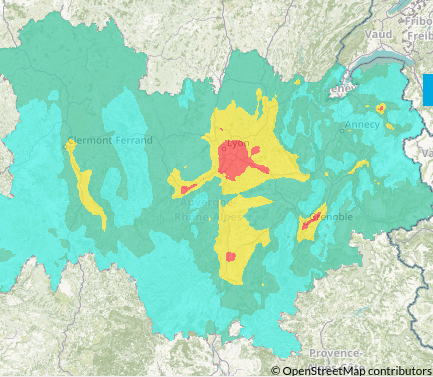

Depuis le début de l’année, l’analyse journalière de la qualité de l’air semble plus inquiétante que d’habitude. La couleur rouge, synonyme de pollution élevée, est présente presque tous les jours, particulièrement sur la métropole de Lyon.

D’habitude, cette coloration rime avec arrêtés préfectoraux, alertes et circulation alternée. Il n’en est rien. Pourquoi les carto d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont-elles plus alarmantes, et pourquoi cela n’a pas d’impact sur les arrêtés du préfet ?

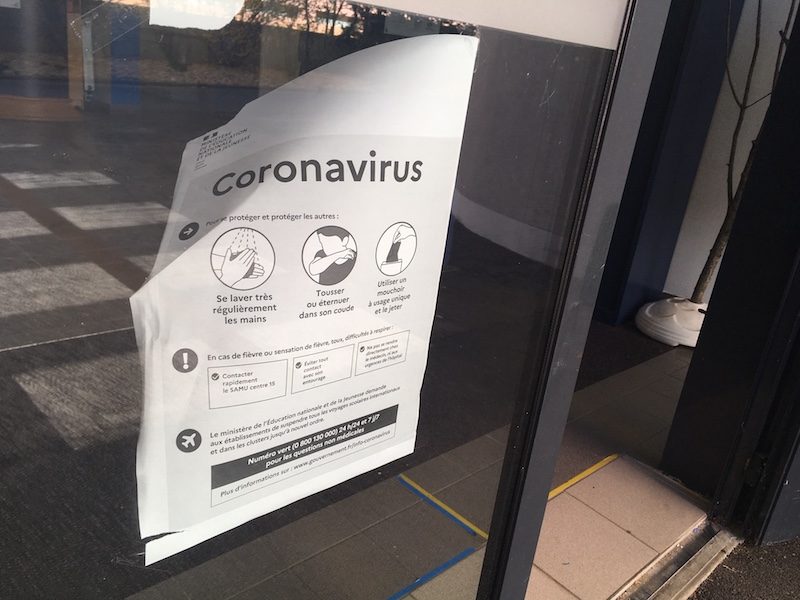

Condamnée par l’Europe, la France a dû revoir ses seuils de pollution de l’air

D’habitude, cette coloration rime avec arrêtés préfectoraux, alertes et circulation alternée. Il n’en est rien. Pourquoi les cartes d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sont-elles plus alarmantes et pourquoi ne se sont-elles pas encore traduites par des arrêtés préfectoraux ? Petit retour en arrière pour comprendre la situation actuelle.

En novembre 2019, la Cour de Justice de l’Union Européenne condamnait l’hexagone pour « manquement aux obligations issues de la directive qualité de l’air » de 2008. La Cour a estimé que la France avait été incapable de « protéger ses citoyens contre la pollution de l’air ». Ce nouvel indice de qualité de l’air, mis en place par le ministère de la transition écologique et en vigueur depuis le 1er janvier 2021, vise à corriger ce manquement.

Les particules PM 2,5 prises désormais en compte

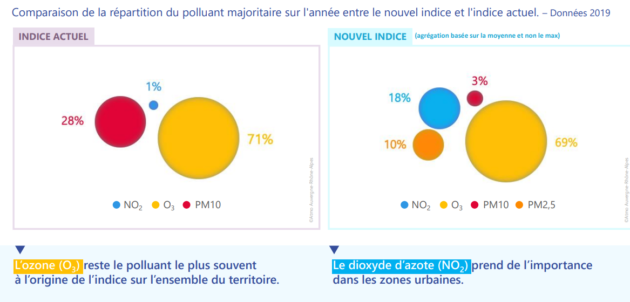

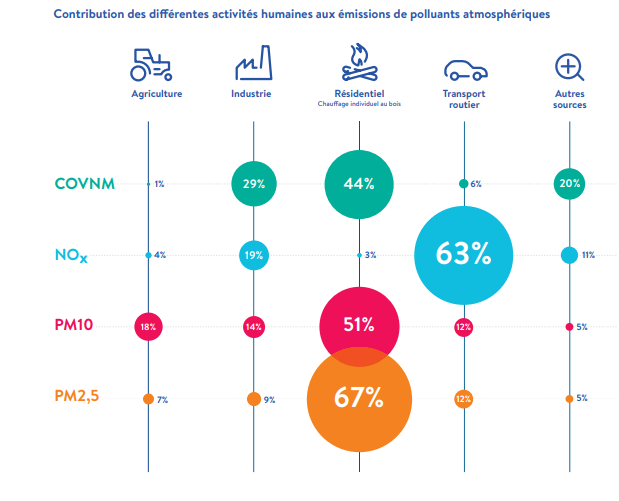

En France, la grille de lecture de la qualité de l’air datait de 1996. Elle prenait en compte la pollution aux particules fines PM 10 mais pas les particules fines PM 2,5. Ces dernières sont des particules d’un diamètre inférieur à 2,5 microns, et plus dangereuses pour la santé que les PM 10. Isabelle Clostre, porte-parole d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, précise :

“Ces petites particules [les PM 2,5] peuvent causer des maladies cardio-vasculaires, des maladies respiratoires… Elles sont minuscules donc elles vont très profondément dans l’organisme.”

“Ce sera plus de la moitié de l’année où la qualité de l’air n’est pas terrible à Lyon”

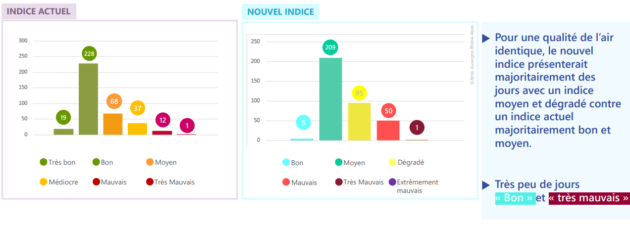

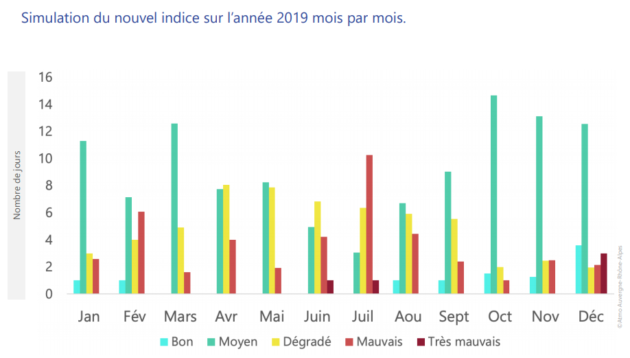

Comme les seuils de vigilance baissent, le nombre de jours qualifiés de “mauvais” augmentent mécaniquement. Dans la métropole de Lyon, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes estime qu’avec cet indice on passera à 50 jours par an avec un air de mauvaise qualité contre 12 en moyenne actuellement. Isabelle Clostre, porte-parole d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, illustre :

“A ce stade là, c’est presque un facteur 10. Surtout, si on additionne les jours “très mauvais”, “mauvais” et “dégradés” : c’est plus de la moitié de l’année où la qualité de l’air n’est pas terrible. On bascule de l’autre côté.”

La variabilité saisonnière sera aussi beaucoup plus importante. Avant ce changement d’indice, les jours de mauvaise qualité de l’air étaient concentrés sur le cœur de l’hiver ou de l’été. Quand il faisait très froid, on observait un pic de pollution aux particules fines, à cause des chauffages non performants. Quand il faisait très chaud, c’était la pollution à l’ozone, principalement dûe au trafic routier.

A partir de maintenant, la variabilité sera bien plus forte et des “mauvais” jours seront déclarés tout au long de l’année. Isabelle Clostre déclare :

“Ce sera plus diffus, il n’y aura pas un mois dans l’année sans dépasser les seuils de la bonne qualité de l’air.”

Il est déjà possible de consulter le dépassement des seuils à la rue près sur le site d’Atmo ou sur l’application dédiée Air to Go, qui permet d’accéder à l’information quotidienne de qualité de l’air de manière géolocalisée. Isabelle Clostre explique :

« Cela peut être intéressant de regarder la qualité de l’air tous les jours, pour les personnes qui ont des difficultés respiratoires, mais aussi pour organiser sa journée ou sa semaine. Il est déconseillé de faire beaucoup de sport en extérieur un jour de très mauvaise qualité de l’air par exemple. »

Pas de changement des seuils pour les arrêtés préfectoraux

Les conditions pour déclencher des arrêtés préfectoraux comme ceux qui contraignent à une circulation alternée par exemple, eux, ne changent pas pour l’instant. Selon les nouveaux seuils de l’indice de l’air, des alerte auraient dû être déclarées certains jours. Mais pas selon les anciens. Isabelle Clostre explique :

“Ce n’est pas le préfet qui peut agir tout seul. Le ministère de la transition écologique doit faire un arrêté qui sera alors décliné auprès de toutes les préfectures et de tous les bassins. Peut-être pouvons-nous espérer un changement pour 2022.”

En clair, et c’est le paradoxe, si l’indice de qualité de l’air est plus strict les arrêtés préfectoraux ne tomberont pas plus souvent. Pour l’heure, les préfets ne sont pas armés pour déclencher la mise en place de la circulation alternée par exemple sur la base du nouvel indice. Pour cela, les arrêtés préfectoraux devront se référer aux anciens seuils, moins stricts, en vigueur jusqu’en 2020.

La porte-parole d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise qu’il y a des réflexions en cours sur les moyens de s’adapter aux exigences du nouvel indice de qualité de l’air, et ce, en amont d’éventuels nouveaux arrêtés.

« L’air à Lyon s’améliore, c’est encourageant ! »

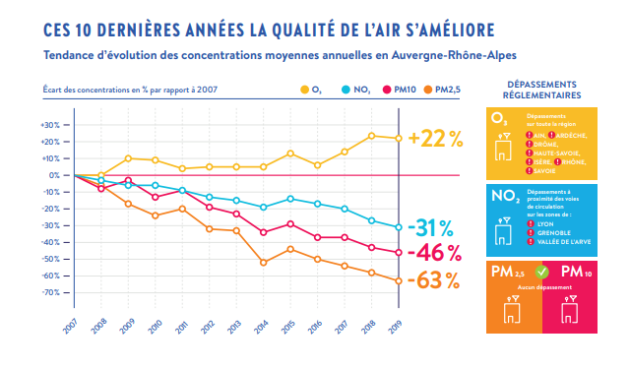

Contrairement à ce que ce changement d’indice laisse à penser, depuis dix ans, la pollution atmosphérique est en baisse. La qualité de l’air a tendance à s’améliorer, à l’exception de l’ozone et des particules de dioxyde d’azote qui sont encore au dessus des seuils réglementaires. Isabelle Clostre illustre ce constat :

“C’est sans doute parce que le parc roulant est moins embouteillé, qu’on a imposé l’installation de filtres à particules dans le secteur automobile, que des normes ont été prescrites pour les chauffages et chez les industriels par exemple. Ça s’améliore, c’est encourageant ! Il faut continuer à poursuivre les efforts parce qu’ils payent déjà.”