Emma* a 19 ans. Elle redouble sa première année de droit à l’université Lyon 3, au campus de Bourg-en-Bresse. Elle est pourtant titulaire d’un bac mention très bien. L’étudiante est en souffrance depuis le premier confinement. Aujourd’hui, elle nous parle de son épuisement psychologique. Nous publions son témoignage.

« L’année dernière, j’ai commencé à suivre une licence de droit à l’université Lyon 3, sur le campus de Bourg-en-Bresse.

Au premier semestre, j’ai eu des bonnes notes et je travaillais bien. Puis, le Covid est arrivé et nous avons été confinés à la moitié du second semestre.

Les cours se sont arrêtés brutalement et nous n’avons pas terminé le programme. Nous n’avions plus de cours magistraux, et pour valider nos matières nous devions réaliser des exercices écrits et les envoyer aux professeurs sans aide ou explication sur les méthodes à appliquer.

Je suis une élève sérieuse qui se soucie énormément de mon avenir. Cette situation a généré beaucoup de stress chez moi.

« J’ai vécu mon redoublement comme un échec »

Sans explications claires de ce qui était attendu par les professeurs, je n’ai pas réussi à avoir des notes suffisantes pour valider mon deuxième semestre.

J’ai validé l’histoire du droit mais pas le droit civil et le droit constitutionnel. J’ai donc échoué aux examens de ma première année. J’ai envoyé des mails pour comprendre mes erreurs mais je n’ai jamais obtenu de réponse.

Normalement, j’aurai dû avoir une deuxième chance : les rattrapages. Mais l’année dernière, ils ont été annulés à cause du Covid. J’ai donc redoublé ma première année sans avoir eu la chance de repasser les examens.

Je l’ai vécu comme un véritable échec. J’ai toujours été studieuse. J’avais honte de le dire, même à mes amis qui étaient étonnés que j’ai échoué. J’ai le sentiment d’avoir raté sans avoir eu la possibilité de prouver ce que je valais réellement.

« Il ne me reste que ma petite bourse étudiante »

A cause de mon redoublement, j’ai perdu ma bourse au mérite. Elle m’était attribuée par la Région grâce à l’obtention de mon baccalauréat mention Très Bien en section Economique et Sociale (ES). Il ne me reste que ma petite bourse étudiante [aide du CROUS] et l’aide de mes parents pour payer mon appartement.

Cette année, pour éviter de perdre toute motivation, j’ai suivi les cours avec ceux qui étaient passés en deuxième année, tout en révisant les matières de droit civil et de droit constitutionnel que je devais repasser en janvier.

Chaque semaine, je me suis acharnée, j’ai repris chaque cours, j’ai regardé des dizaines de vidéos sur chaque sujet et j’ai trouvé d’autres méthodes d’apprentissage pour améliorer mes connaissances et ma rédaction.

« Aucun planning ne m’a été transmis »

Lorsque j’ai demandé aux professeurs ce qui était précisément au programme de mes examens de rattrapage, personne n’a su me répondre. J’ai appris quelques semaines avant les examens que je devais repasser toutes les matières du second semestre, au lieu de seulement repasser celles que j’avais ratées.

Je me suis alors rendue sur le Moodle [plateforme éducative, ndlr] et j’ai regardé dans mes mails pour voir si j’avais reçu des informations, ou même des liens pour accéder aux cours en visoconférences. Je n’ai rien trouvé.

Si j’avais été prévenue en fin d’année 2019/2020 que ces matières seraient de nouveau évaluées, j’aurais utilisé mon temps (bien assez long) pour les travailler de nouveau.

« Le quotidien est terriblement déprimant »

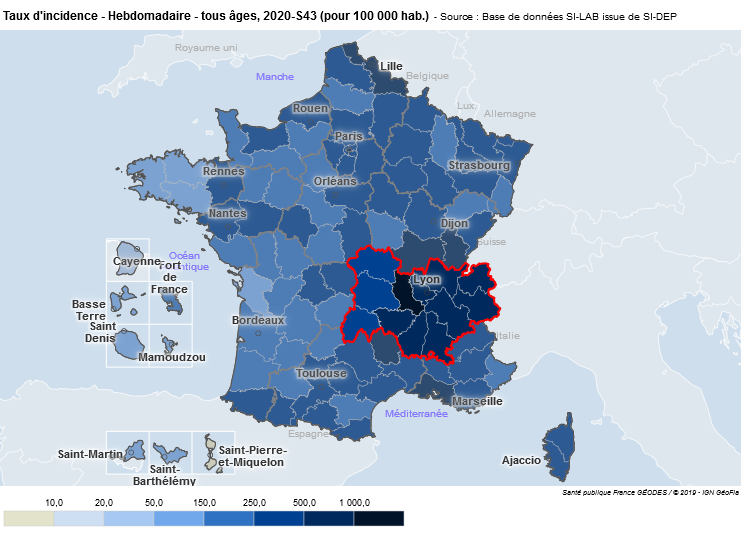

A la rentrée, nous avons eu cours en présentiel, pendant environ trois semaines. Après, nous avons courtement expérimenté « l’hybridation », c’est à dire l’alternance du présentiel et du distanciel. C’était mieux que rien. Mais dès octobre, nous sommes passés en distanciel uniquement.

Le distanciel n’est pas toujours facile parce que j’ai de gros problèmes de connexion et j’entends la moitié des cours. Je trouve aussi qu’on se lasse plus vite de suivre les cours car non seulement on ne peut pas y participer, mais en plus, on est cloîtré à la maison toute la journée, l’esprit s’égare plus facilement.

Le quotidien est terriblement déprimant : on suit les cours en distanciel, puis on les retravaille jusqu’au soir, puis on mange puis on dort. On ne sort presque plus.

« Mon projet professionnel est réduit à néant »

A cela, il faut ajouter qu’une réforme du métier de commissaire de justice a été instituée, compliquant l’accès au métier que je visais. Mon projet professionnel me semble aujourd’hui réduit à néant et je ne sais ni quoi faire, ni comment éventuellement me réorienter. Sans parler de l’absence d’aide et de soutien. Il m’est difficile de savoir de quoi j’ai envie alors que j’ai le sentiment d’être au pied du mur, à vivre un quotidien sans goût et répétitif.

J’avais prévu tant de choses pour mon avenir, j’ai l’impression que tout est broyé et qu’on m’envoie balader en me disant simplement que je ne suis capable de rien, alors que je suis d’ordinaire compétitrice et que j’ai l’envie de réussir.

Je n’ai même plus la force de me battre pour un avenir où on me fait sentir que je ne suis pas à ma place. Je me sens désemparée.

Des numéros d’aide psychologique sont mis à disposition par la Fac depuis la récente tentative de suicide à Lyon 3 mais aussi par des associations depuis le premier confinement. Mais pour moi, le contact par téléphone déshumanise totalement. C’est pourquoi j’hésite à les utiliser.

« Je me sens très seule »

Il y a eu aussi une part de malchance dans ma famille. J’ai accumulé des soucis personnels, comme le décès d’un proche, lié au Covid. Nous n’avons pas pu nous réunir pour dire au revoir au défunt, c’était très difficile à vivre.

Quand, en plus de ça, il faut penser à comment payer le loyer, comment valider son année alors que les attentes sont aussi peu explicites… C’est dur psychologiquement, même avec toute l’aide qu’on peut nous proposer. Je me sens très seule malgré le soutien moral de mes amis et de ma famille proche. Je me sens délaissée par le ministère de l’Enseignement supérieur qui ne nous apporte aucune solution.

Je crains aussi que nos diplômes ne perdent de la valeur, au vu des conditions dans lesquelles nous avons été évalués.

Même en dehors de la crise du Covid, avoir un avenir après le lycée est vraiment difficile, même avec toute la bonne volonté du monde. Plus les études après le bac sont longues et ardues, plus la réussite me semble compromise pour ceux qui ne sont pas très chanceux. Avoir la chance de pouvoir redoubler sans s’inquiéter des conséquences financières, avoir la chance de pouvoir étudier dans un environnement encourageant… Ce n’est pas donné à tout le monde.

« Je ne sais pas si on peut trouver un seul étudiant qui ne souffre pas »

En échangeant avec d’autres étudiants, je me suis rendue compte que nous sommes tous touchés par des problèmes psychologiques, familiaux, financiers, scolaires. Je ne sais pas si on peut trouver un seul étudiant qui ne souffre pas de la situation actuelle. Pourtant, j’ai le sentiment que les “adultes”, en tout cas ceux qui sont déjà dans le monde du travail, ne prennent pas en compte avec quelle violence la jeunesse étudiante vit la crise.

On me dit souvent qu’on est encore jeunes, et qu’on exagère, comme si on exprimait des préoccupations nombrilistes alors qu’on est vraiment dans une situation générale de souffrance étudiante.

*Le nom de l’étudiante a été changé.