Dans le film de Woody Allen « Destructing Harry », un écrivain en mal d’inspiration devient flou à l’image. Ainsi notre Ministre de la Culture apparaît, elle aussi, de plus en plus floue dans cette saison 2 de Covid War. Peut-être son attitude (beaucoup trop) détendue à la commission des affaires culturelles de l’Assemblée Nationale de ce mardi 19 janvier achève cette dissolution d’image.

Mais il fallait bien le port du masque pour signaler que nous sommes dans une crise gravissime où des pans entiers de l’activité culturelle et artistique risquent de disparaître des radars.

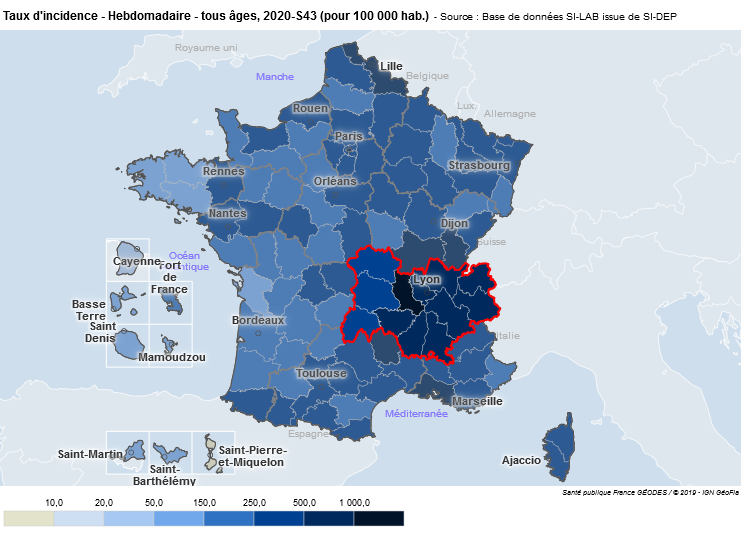

Ce même jour marquait un acte 2 de la mobilisation des salariés du spectacle vivant en France, dont un rendez-vous très fréquenté à Lyon, ainsi qu’une nouvelle réunion en visio des théâtres privés de région avec Roselyne et, moins courue (mais pas moins intéressante), une rencontre zoom de compagnies AURA (Auvergne-Rhône-Alpes), mais pas que, présentes au festival d’Avignon, ou envisageant de l’être.

Qui pour mener la protestation ?

Le défilé spectaculaire était organisé par le collectif unitaire 69, réunissant un peu plus de 1000 personnes (ce qui est loin d’être négligeable) et s’est déroulé dans un climat à la fois déterminé et festif : une action de rue était menée sur les marches du Théâtre des Célestins par une Marianne impeccable d’énergie et de culot (l’exercice étant gonflé), munie d’un questionnaire permettant aux troupes de se compter et d’estimer les dégâts de la pandémie sur, cette fois, les contrats et les fiches de paie.

D’ailleurs, la foule ne s’y est pas trompée, votant en majorité en faveur de la réouverture immédiate des salles de spectacle.

Cela étant, une autre sollicitation faisait monter les étudiants (en art ?) sur les marches, ce qui grevait d’un bon tiers les manifestants. Si l’on exclue donc quelques figures du spectacle lyonnais, toujours présentes, qui font plutôt partie de l’équipe des seniors, on constate que le cœur de la profession, le plus installé, ne s’était pas mobilisé. Cette tendance n’est pas isolée, l’action parisienne ayant été particulièrement clairsemée.

Plusieurs explications : le mouvement lyonnais est organisé, entre autres, par le Collectif Unitaire 69 et les militants du Conseil National de la Nouvelle Résistance, ce qui connote très « à gauche » les actions proposées, mobilise de nombreux jeunes mais qui pourrait en effrayer certain(e)s.

Pour autant les revendications dont la prolongation de l’année blanche et la demande d’un plan de relance plus orienté sur « les salaires artistiques » que les loyers des théâtre privés, devraient rassembler les professionnels bien au-delà des clivages politiques.

L’autre aspect problématique est national : le fléchage des crédits du fameux plan de relance qui, dans ses urgences, semble, une fois de plus, laisser de côté les forces vives en énergie mais faibles en contrepoids économico-politique des indépendants, compagnies, salles et initiatives privées.

Plusieurs poids, plusieurs mesures.

L’heure du rassemblement malgré les divergences politiques

Que revendiquer ? Côté syndicats, si tous s’inquiètent de l’impact sur les droits sociaux de la pandémie et fustige le « flou » du plan de relance du gouvernement, Denis Gravouil du SFA CGT n’appelle pas, du moins officiellement, à la réouverture des salles, ne voulant ni accompagner des mesures sanitaires jugées délirantes, ni être traité d’irresponsable dans le cas d’un nouveau confinement.

L’équivalent chez FO, le SNLA, bien qu’exposé dans sa fédération à des considérations plus… conciliantes, exprime une couleur radicale, en faveur d’une réouverture immédiate, considérant que le gouvernement ne fait que manœuvrer pour se débarrasser d’une « faune d’intermittents » que les réformes successives n’ont pas réussi à décourager.

Cette lecture politique qui considère que les fermetures sont avant tout arbitraires et liberticides se retrouve en phase avec les analyses de Samuel Churin, figure des intermittents et précaires d’Île-de-France. Il est par ailleurs, l’un des créateurs du Conseil National de la Nouvelle Résistance (avec Pablo Servigne ou encore Fatima Ouassak).

La boucle est bouclée, montrant qu’au fond, sur le terrain, l’heure est, pragmatiquement et idéologiquement, au rassemblement.

Les relations entre les intermittents et les permanents sous tension ?

La question est qu’une convergence devrait se trouver avec les organisations patronales, comme au moment du « référé liberté », action collective contre la fermeture des salles.

De toute façon, le SYNDEAC semble bien absorbé par les différentes situations des CDN et autres scènes nationales. Leurs directions, selon les bruits qui courent et les positions, craignent tout autant des restrictions financières des collectivités locales que des déficits (hum) « d’image » pour les carrières des nouveaux entrant(e)s dont la dynamique est fatalement rompue.

Évidemment tout cela se teinte de la « force du service public » ou « la relation intime avec le public et les créateurs ». Mais ça ne cache pas bien le désarroi de personnalités immobilisées par la crise et écartelées entre les injonctions des tutelles.

« Des problèmes de riches », entend-on dans les rangs de la manifestation.

Effectivement, à ce rythme, les relations entre les intermittents et les permanents pourraient se tendre !

N’oublions pas la harangue d’un communard de 1871, sur le statut des théâtres et des artistes (mai 1871) : « ce ne sont pas que des voix, ce sont aussi des ventres ! ». Il se pourrait donc que l’on fasse taire les ventres (enfin certains) avec une prolongation de l’année blanche à décembre 2021.

La question des congés payés, de la retraite dans la Culture…

Les salles privées, comme la Comédie Odéon, dont le directeur Julien Poncet est tête de réseau, restent très favorables à une réflexion partagée, en dehors des clivages évoqués. Raison pour laquelle il avait ouvert son théâtre pour une éventuelle assemblée générale, rendue impossible pour cause de nombre trop important de manifestants.

Pour ces théâtres de comédie (mais pas que), le chômage partiel qui permet de maintenir une certaine activité butte, dans la durée, sur des problèmes financiers insolubles : l’employeur paye les congés spectacle de ses salariés, y compris pendant le chômage partiel, ce qui provoque, à la longue, des montants importants, non financés par les plans d’aide.

Que faire ? Comment des établissements sans recettes peuvent continuer à payer des « congés » quand l’activité est à l’arrêt ? Nous parlons là d’un droit aux congés annuels, comme tout salarié. Que va-t-il se passer chez Audiens, (retraite, prévoyance, complémentaire santé) ? Là encore sans réouverture prochaine, l’impact à long terme va être redoutable.

Il ne s’agit donc pas seulement d’un sujet éthique (quoi que) mais très pragmatique.

Quels choix feront les programmateurs ?

Le SNAM CGT (encore une fois) réclame un fonds d’aide à l’emploi direct, ce qui permettrait d’aider à la fiche de salaire.

Bonne idée, de bon sens même, mais répéter quoi et pour jouer où ? Jouer où, combien de fois, devant qui et avec quels programmateurs ? C’est bien la question qui taraude un réseau de compagnies de la région, qui rassemble très largement des équipes habituées du Off d’Avignon et, justement, des théâtres et des membres de l’AFC (organisatrice du Off).

Le tableau n’est pas plus reluisant qu’ailleurs et, là encore, Madame Bachelot et ses services floutent l’avenir du festival 2021.

A ce jour, les structures ont deux scénarios à équidistance sur leur table de travail : réduire le nombre de spectacles par journée, pour respecter des protocoles sanitaires renforcés ou purement et simplement annuler l’édition 2021. Solutions toutes aussi intenables l’une que l’autre.

Selon une chargée de production, les « programmateurs » ont quand même faim de nouveauté, mais ils n’excluent pas de revenir et de dénoncer les contrats et les reports prévus en 2020 !

En effet, pourquoi acheter du poisson passé au frigidaire du Covid, quand on peut se payer des productions toutes fraîches estampillées « spectacle répété pendant le confinement ».

Faut-il même en vouloir à ces gens de la programmation que, très largement, les compagnies viennent courtiser à Avignon bien avant la rencontre du public, le chant des cigales ou les très lointaines trompettes de la gloire Vilardienne (selon une étude de l’AFC).

Le suspense dans lequel Roselyne Bachelot nous maintient

Ainsi, ce qui réunit toute notre société du spectacle, et il y a encore tellement de sujets et d’aspects non évoqués ici, c’est le suspens dans lequel la Ministre nous maintient.

Suspendus aux subventions et à l’année blanche, la profession commence à sentir la laisse qui serre le cou. De son côté, entraînée sur les plateaux télévisés, Roselyne Bachelot enrobe ses interventions d’une compréhension affectée et sirupeuse, qui immobilise les députés censés la questionner.

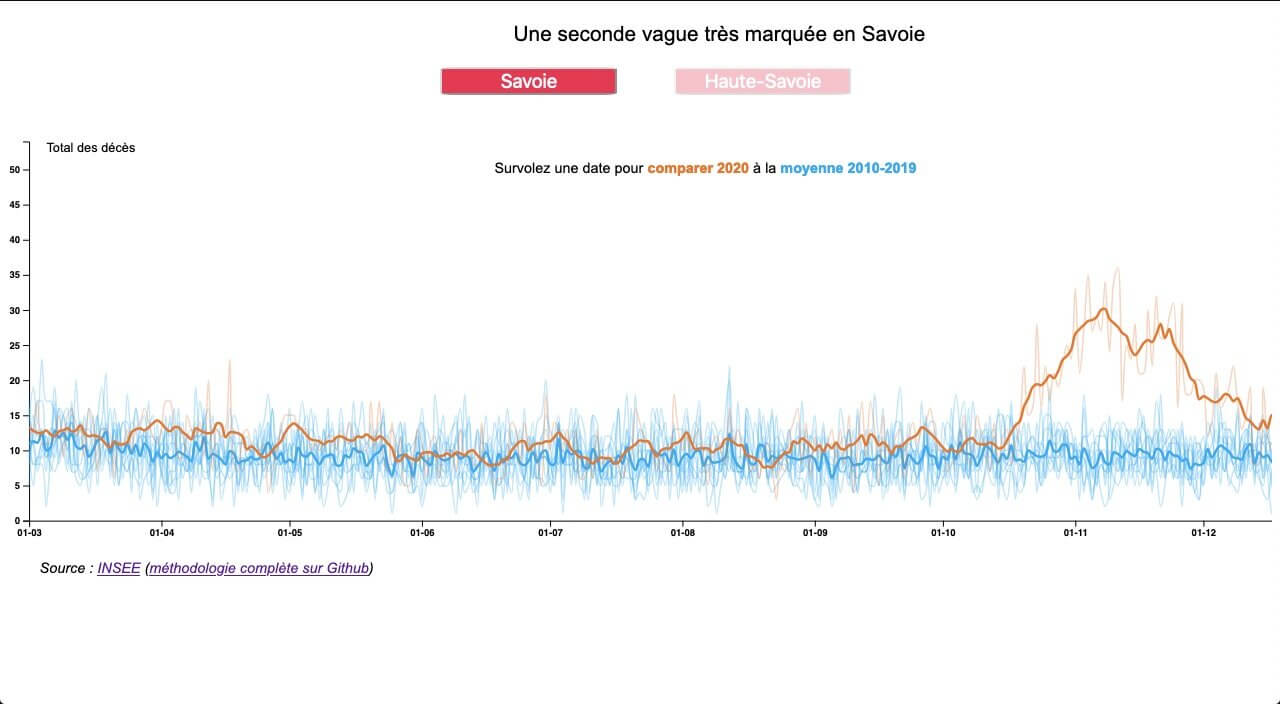

La sensation encore plus désagréable est cet appui pris sur l’impact des variants du Covid en commission, en réunion, partout. Cela sent son « vous ne vous rendez pas bien compte » ou « que serais-je si… ». Soit un ton qui, à l’instar d’Emmanuel Macron, nous infantilise.

On se demande si, en définitive, un retour au confinement, assortie d’une vaccination forcément mieux maîtrisée, les gens restant chez eux, n’est pas l’hypothèse orwellienne souhaitée par ce gouvernement pour se donner de l’air et provoquer un effet de « reset » au printemps.

Il suffirait dès lors d’attendre, et de bien repasser au fer, jour après jour, le pli du flou.