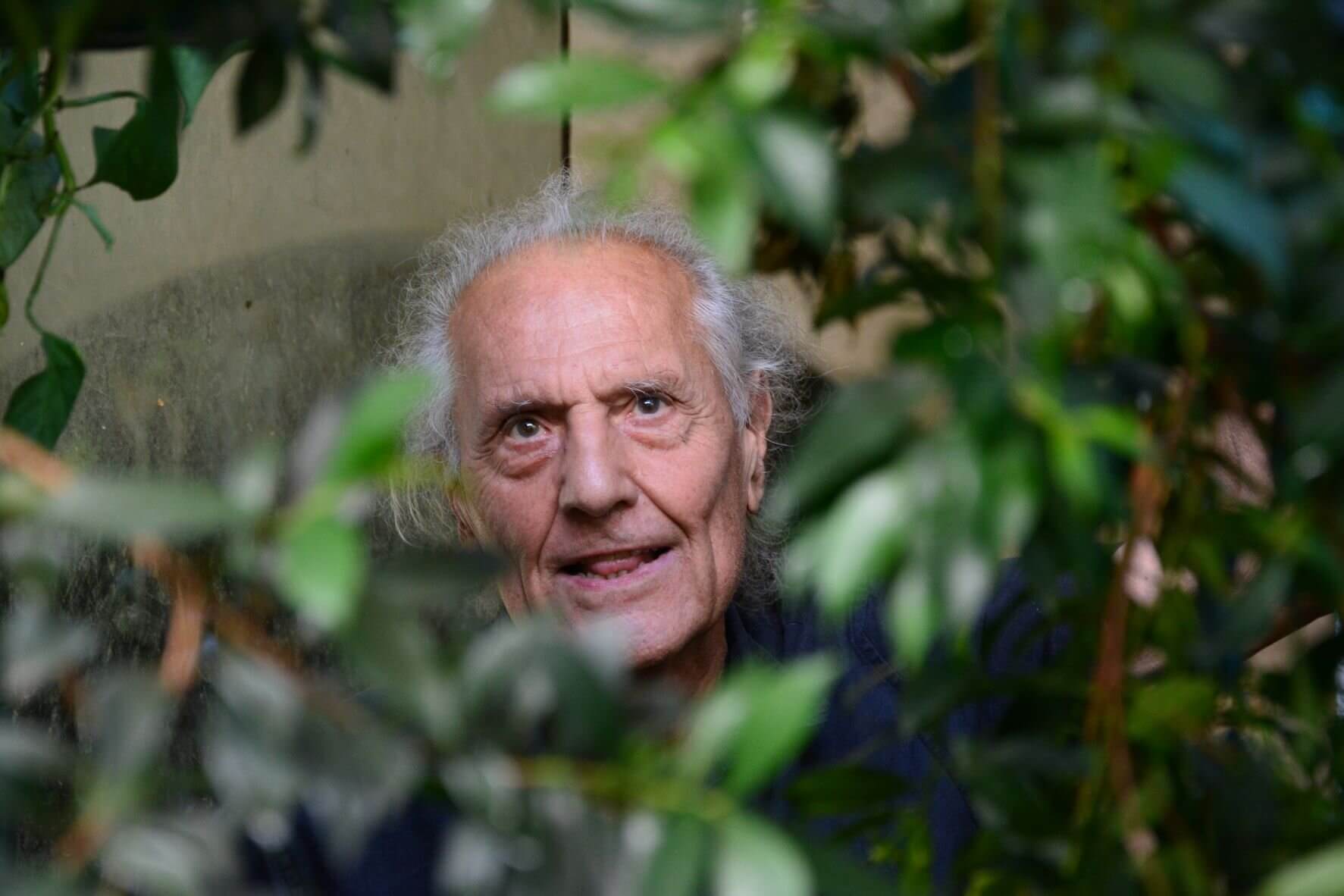

Le 1er juin, Xavier, passionné des plantes à Lyon, a officiellement fermé sa boutique des Azalées dans le Vieux Lyon, ouverte en 1960. À 84 ans, le « plantiste » n’a pour autant pas pris sa retraite. Portrait d’une figure lyonnaise.

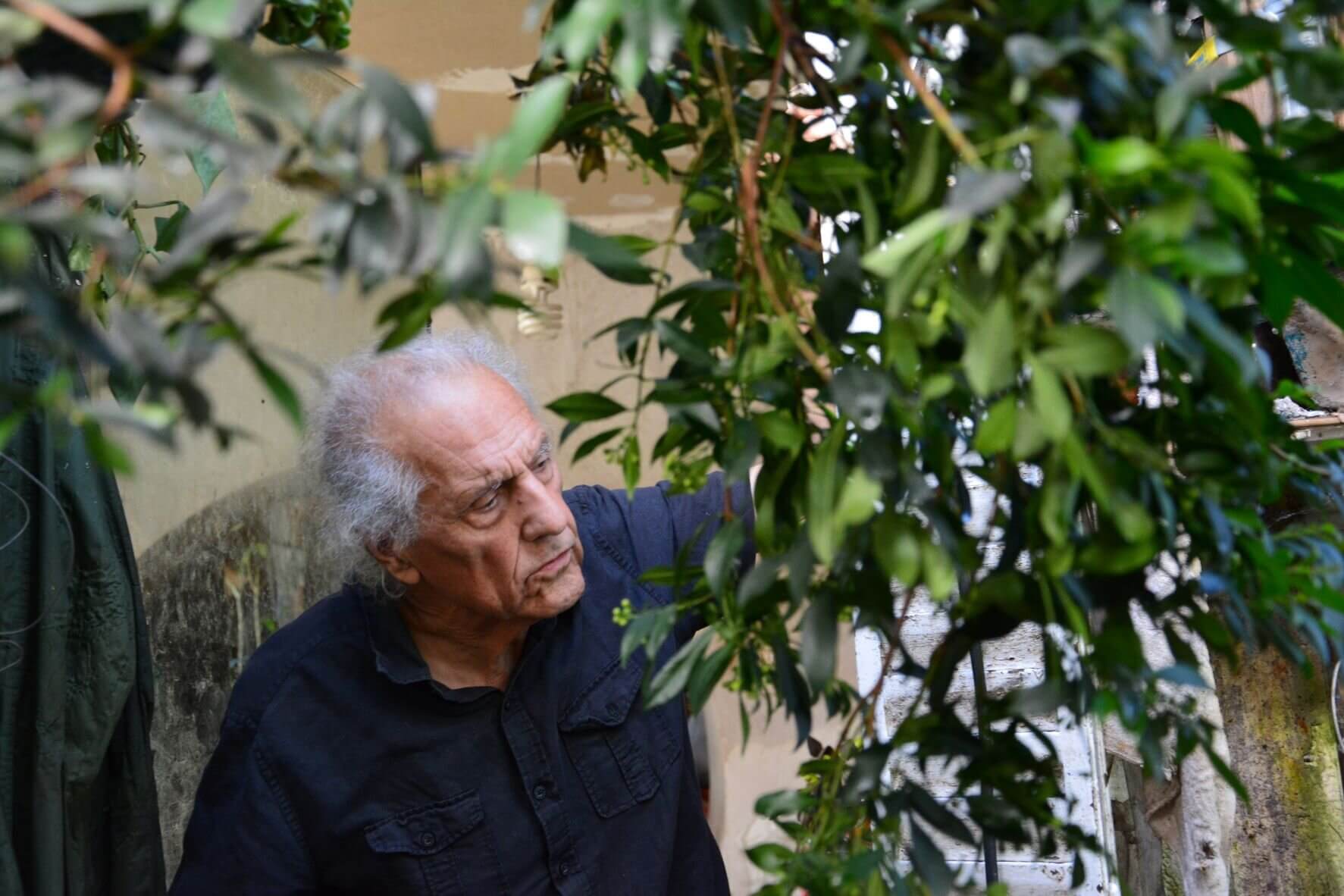

Rien n’a changé, ou presque. Quand on arrive chez Xavier Tabadel à Dardilly, on a l’impression de se retrouver de nouveau au milieu de la « jungle » de la boutique des Azalées. Une vieille voiture recouverte de verdure, des pots de partout, des bambous, des bonsaïs… Le jardin de l’octogénaire n’a rien à envier au magasin emblématique qu’il tenait dans le Vieux Lyon.

« Bon, ne faites pas attention, c’est un peu le bordel », nous accueille le propriétaire des lieux.

Xavier non plus n’a pas changé. Sa capillarité est toujours aussi rebelle que sa « jungle » florale. Ses cheveux blancs hirsutes et sa calvitie lui donnent un petit air de Léo Ferré, qu’il apprécie d’ailleurs beaucoup. À 84 ans, ses yeux alertes brillent encore quand il parle de ses plantes.

« Vous voyez celle-là ? Je l’ai depuis 60 ans. Elle a 200 ans. Mais, elle peut vivre deux millénaires », dit-il en pointant un bonsaï de la maison.

Aidé de sa canne, il fait une petite visite des lieux. À l’arrière de la maison, une petite alcôve avec un air de tropique. Un petit ventilateur permet de garder les lieux à la bonne température. Aloe vera, orchidés, bonsaïs… Toutes ses plantes s’épanouissent dans un joyeux capharnaüm. Idem à l’extérieur où des pots en tout genre cohabitent.

« Ho non, je ne m’ennuie pas. Il faut encore que je range tout ça », lâche-t-il avec un grand sourire, confiant.

L’amoureux des plantes de la rue Saint-Jean : l’histoire d’un quartier de Lyon

Le 1er juin, Xavier, connu comme le « plantiste », a rendu les clefs de son commerce, rue Saint-Jean. Celui qui a eu jusqu’à cinq boutiques dans la ville, a mis fin à une histoire mythique du Vieux Lyon, commencée en 1960. À l’époque, le centre-ville historique de Lyon était menacé par les projets routiers du maire, Louis Pradel. A l’heure des 30 glorieuses, le béton avait le vent en poupe. Tout devait être rasé.

« On trouvait la Duchère très belle à l’époque. On voulait faire pareil à Saint-Jean, se souvient-il. Tant qu’on y était, on aurait pu faire de la cathédrale un parking ! »

Le quartier n’avait alors pas le côté bohème qu’on lui connaît aujourd’hui (lire par ailleurs). Il était même « détesté », selon lui. En cause ? Le marché gare sur les quais et ses locaux dans le Vieux Lyon. Les voitures circulaient encore rue Saint-Jean « en double sens ». A ceci s’ajoutaient quelques préjugés. Le visage fin du « plantiste » se tend un peu à ce souvenir.

« Il y avait beaucoup d’Espagnols, d’Italiens, d’Africains… Or, l’étranger est mal vu », regrette cet homme de culture, qui voit dans le racisme un « manque d’éducation ».

De Lyon à Dardilly : l’histoire des plantes pour raconter les hommes

Il souffle. Les plantes, elles, ont plutôt tendance à s’entraider. Celui qui se veut être un docteur des végétaux voit en elles « nos grands-parents et nos grands-mères ». Il se passionne toujours pour la communication qu’elles ont entre elles et pour leur solidarité. Même si toutes ne sont pas comme ça.

« C’est étonnant, mais l’orchidée a les mêmes défauts que l’humain. Faux-jeton, elle a tendance à tout coloniser, s’amuse-t-il. Et elle est aussi arrivée en dernière, comme l’Homme. »

Il arrête là sa réflexion. Rapidement, le téléphone sonne. À l’autre bout du fil, une jeune femme lui demande si elle pourrait lui commander des mandragores. Il lui demande d’attendre septembre. L’octogénaire n’a pas pris sa retraite, loin de là. Le numéro de téléphone de « Aux Azalées », facilement trouvable sur Internet, est toujours actif. Il permet de le joindre directement.

« Il y a certaines plantes que je suis un des seuls à faire pousser, comme la mandragore », commente-t-il.

Le plantiste à Lyon : « Quand on fait un bouquet, on écrit avec les fleurs »

Sa passion pour les plantes, il la tient de sa grand-mère. Cette dernière tenait un kiosque place Bellecour. Bien implantée, elle connaissait personnellement le maire de l’époque, Édouard Herriot, note-t-il. Puis, par la lecture, il a découvert le Japon où il s’est ensuite rendu. De là est né son amour pour les bonsaï, notamment, ces construction florales permettant de représenter des paysages. Un art alors inconnu en France.

« Au début, on m’accusait de torturer des arbres », se remémore-t-il.

En parallèle, il a bien fait le conservatoire pour être chanteur d’opéra, comme sa mère. Mais son truc a toujours été les plantes.

« Quand on fait un bouquet, on écrit avec les fleurs », développe-t-il.

Pour lui, quand on lui fait une commande, on lui demande une histoire

« Les gens ne se rendent pas compte à quel point offrir une plante est symbolique. Les cactus ou les plantes grasses sont résistants et vont survivre jusque dans la sécheresse, illustre-t-il. La recherche d’une feuille ronde ou épaisse ne va pas avoir la même signification. Il y a une dimension psychologique importante. »

Les vacances ? « Quand je serai sous terre ! »

Il continue d’apprécier un métier complet : « Il y a toujours des choses à apprendre ! » Le grand-père a seulement vendu son magasin du fait de problèmes de mobilité. Soucis qu’il relativise volontiers.

« J’ai eu la polio à 18 mois. À la base, mes quatre membres étaient immobilisés. Finalement, j’ai réussi à en faire bouger trois. Je m’en sors bien », philosophe-t-il.

Son réveil ne sonne plus à 3h du matin pour aller acheter des fleurs coupées. N’empêche, sa journée commence toujours à 5h30, histoire d’être tranquille pour abattre une partie du boulot avant l’arrivée de chaleur.

Alors, forcément la retraite, cela ne l’intéresse pas.

« Mon bon monsieur, on sera en vacances quand on sera sous terre », lâche-t-il dans un grand sourire.

Avant d’ajouter :

« Enfin, s’ils ne font pas exploser la planète quand on sera dedans. »

D’ici là, le poète des plantes aura eu le temps de mettre un peu d’ordre dans sa maison de Dardilly. « J’en ai pour au moins deux-trois ans de travail à ranger tout ça… » Pas dit que sa « jungle » soit réellement « rangée » après cette période. Pas dit non plus, qu’on en ait réellement envie.