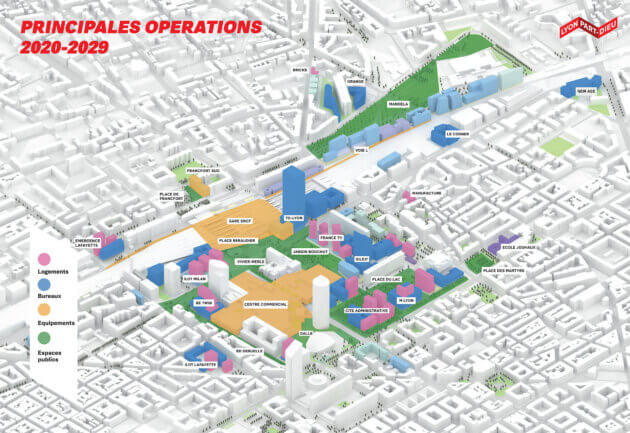

La Métropole et la Ville de Lyon ont présenté leur version du projet du quartier Part-Dieu. Elle propose davantage de logements, notamment sociaux, et de place pour les vélos. Un changement qui n’est pas anodin. Les anciens élus à la tête de ces collectivités, porteurs d’un projet initial, Gérard Collomb comme David Kimelfeld, jugent le projet « déséquilibré » et parlent de « tour de magie ».

Gérard Collomb portait en bandoulière, de salon du bâtiment en visite de chantier, sa volonté de voir une « skyline » naître à la Part-Dieu. Une ligne de crête formée de tours dans ce quartier de bureaux autour de la gare. Bruno Bernard et Grégory Doucet ont voulu ce mardi 1er juin, dans un exercice de communication politique et en partie symbolique, lui mettre un coup d’arrêt -au moins temporaire.

« C’est la fin des tours », a ainsi déclaré Bruno Bernard, le président EELV de la Métropole de Lyon.

Mais pas en totalité.

Les écologistes réorientent une partie du projet Part-Dieu

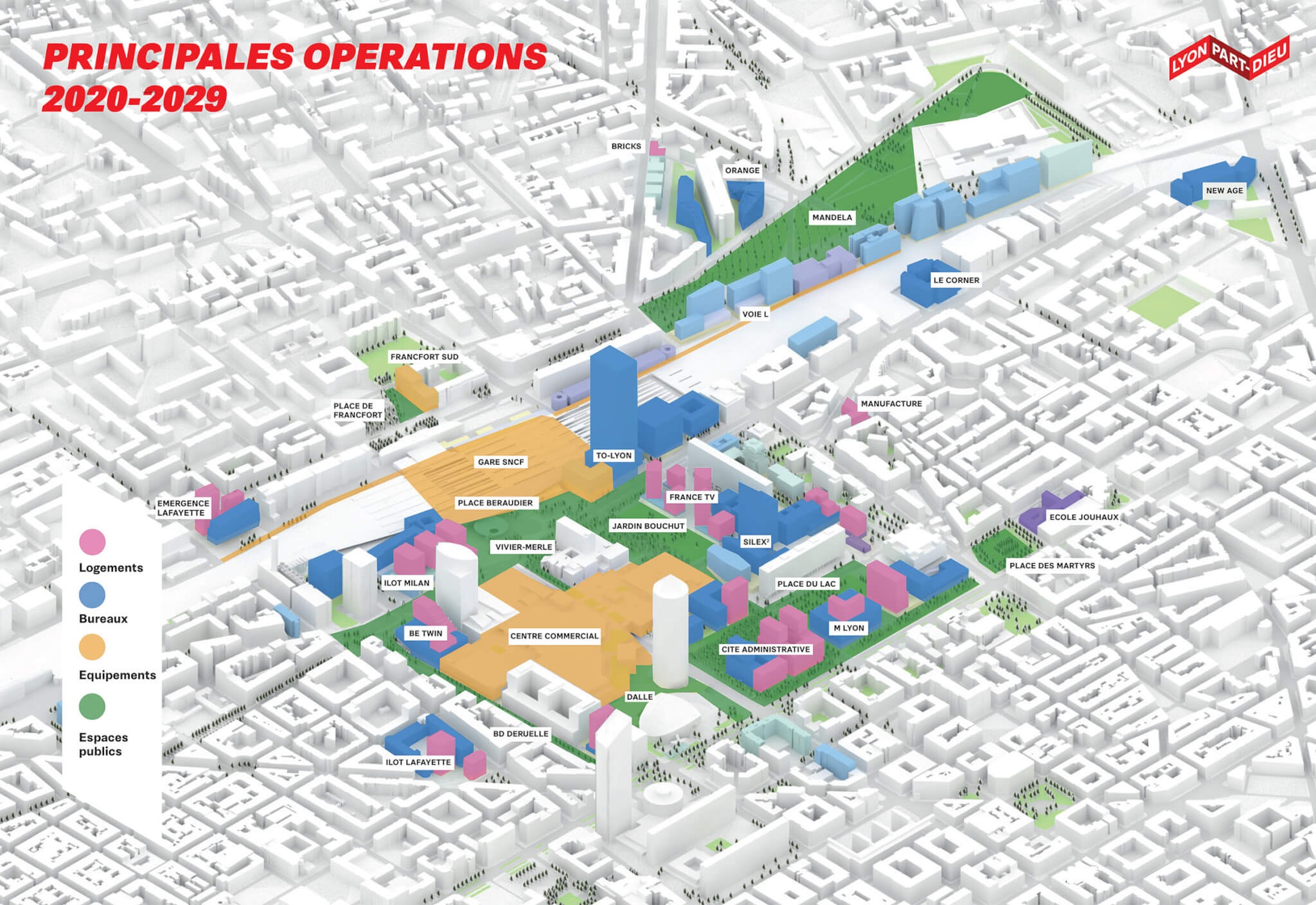

Le projet To Lyon par exemple verra bien le jour. Situé à l’emplacement des anciens hôtels Athena et Novotel à l’entrée de la gare Part-Dieu, il devait initialement comporter deux immeubles de grande hauteur. Des tours devant accueillir un nouvel hôtel et des bureaux. Il s’appelait alors Two Lyon. Une tour a toutefois été rabotée et le projet est devenu To Lyon. Celle qui s’élèvera égalera l’actuelle tour InCity.

Sur la forme, tout le monde parle la même langue : « il faut faire de la Part-Dieu un quartier à vivre ». Ces mots étaient dans la bouche de Gérard Collomb, ancien maire et président de la Métropole de Lyon comme de son successeur David Kimelfeld. Ils le sont toujours dans ceux de Grégory Doucet, maire de Lyon et de Bruno Bernard.

Sur le fond, les orientations divergent quelque peu. Même si les écologistes n’ont pas présenté une révision de fond en comble du projet de rénovation du quartier de la Part-Dieu. Les travaux ont d’ailleurs commencé depuis longtemps et sont actuellement en cours pour de nombreux projets. Comme ceux concernant la gare SNCF, la place Béraudier ou d’une partie du boulevard Vivier-Merle.

Les écologistes souhaitent diminuer la part et donc les surfaces de bureaux dans les projets à venir. En faveur notamment de celles dédiées aux logements. C’est là, sûrement et sur le papier pour l’heure, la différence notable entre le projet vu par Gérard Collomb/David Kimelfeld et la réorientation des écologistes.

Diminution d’un quart des surfaces de bureaux à construire à la Part-Dieu

Sur les 650000 m2 de bureaux prévues, près de la moitié ont déjà été réalisés ou en cours de construction. Les écologistes souhaitent réduire d’un quart environ la surface de bureaux restante à construire. Soit 85000 m2 environ de bureaux en moins, représentant un quart des surfaces de bureaux à construire initialement prévues. 250000 m2 environ seront tout de même réalisés.

C’est une baisse non négligeable. Le quartier de la Part-Dieu est un secteur de la Métropole de Lyon qui attire des entreprises (20% des implantations en 2019 selon l’Aderly). Cette réduction des surfaces de bureaux à venir représente la très grande partie des constructions abandonnées dans la réorientation du projet Part-Dieu (environ 100000 m2).

C’est là donc la différence majeure entre les deux « visions » du quartier entre les précédentes et l’actuelle majorité. Exit donc la tour « Swiss Life » ou le projet M+M (215m de haut, le long de l’avenue Garibaldi) ou et d’autres tours envisagées par Gérard Collomb place de Milan à la place des logements. Dont la démolition a d’ailleurs été suspendue. De quoi éteindre les ambitions des promoteurs et constructeurs, qui observent de façon mitigée .

Un peu plus de logements sociaux envisagés

L’autre différence réside justement du côté de l’offre de logement. Et particulièrement dans la place réservée aux logements sociaux plus que dans la quantité. Comme dans le projet initial, 2200 logements sont programmés à termes d’ici 2030. Il en reste environ 1500 à réaliser. Ils seront notamment visibles dans la rénovation complète à venir de l’actuelle cité administrative. Ou du secteur occupé par les locaux de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Bruno Bernard et Grégory Doucet souhaitent que la part des logements sociaux représente 25 à 40% des réalisations à venir. Avec une répartition annoncée de 45% de logements sociaux et 55% d’accession à la propriété.

L’offre de logement social n’était pas absente du projet précédent. Les écologistes ont toutefois souhaité l’amplifier et diminuer, légèrement, la part des logements en accession à la propriété. En faveur donc de logements sociaux destinés à des locataires aux ressources moindres.

Plus de voitures rue Bouchut et passage Pompidou

Au rayon des différences : la fermeture à la circulation automobile de la rue Bouchut, du boulevard Viver-Merle à la rue des Cuirassiers. Celle-ci, actuellement réservée au camp de vie du chantier, devait être revue dans le projet initial sans être fermée à la circulation automobile. Elle ne sera plus accessible qu’aux piétons et mode doux. Sa surface végétalisée sera ainsi augmentée. Reliée au cheminent déjà en partie végétalisé le long de la bibliothèque de la Part-Dieu.

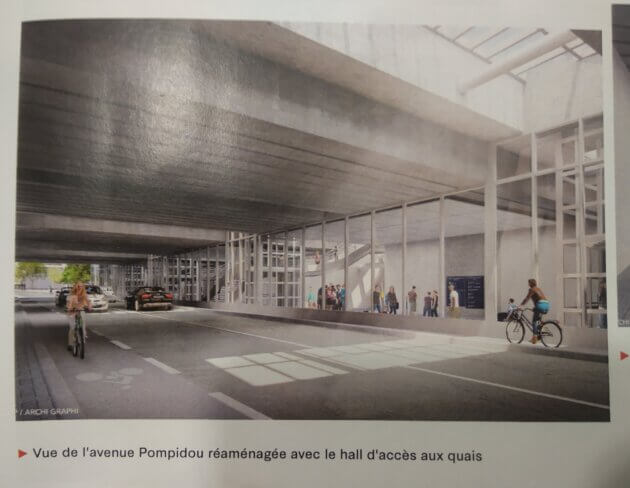

Par ailleurs, le passage de l’avenue Pompidou sous les voies ferrées sera lui aussi interdit à la circulation automobile. Actuellement fermé en raison des travaux de réalisation d’un futur accès direct aux quais, il ne sera empruntable que pour les transports en commun, les piétons et les vélos.

Côté commerces, les écologistes ont redit que le principe des « socles actifs » en pied d’immeuble serait la norme. Pas de changement avec le projet initial. Le terme, quelque peu marketing, désigne tout simplement les espaces en rez-de-chaussée d’immeuble de bureaux ou d’habitation réservés l’installation de commerces.

Le projet Part-Dieu des écologistes coûtera-t-il plus cher aux collectivités ?

Le projet Part-Dieu et sa « skyline », c’est un peu le précieux de Gérard Collomb. Son projet phare lancé lors de son troisième et dernier mandat, après avoir lancé auparavant celui des berges du Rhône. L’ancien maire de Lyon (PS puis LREM) a évidemment dit tout le bien qu’il pensait du projet de ses successeurs écologistes. Revendiquant de nouveau la paternité de l’esprit général et de nombreuses réalisations encore à venir.

Comme lors des derniers conseils municipaux de Lyon, il met en garde les écologistes sur les finances publiques. Pour lui, réduire les surfaces de bureaux et abandonner des projets de tours, ce n’est pas seulement mettre à mal ses rêves de skyline mais plutôt l’équilibre financier du projet.

« Le problème de l’équilibre économique de toute l’opération Part-Dieu est d’ailleurs ce qui va constituer à moyen terme la principale difficulté pour la collectivité. On peut vouloir réduire de 100 000 m2 la constructibilité de la ZAC mais évidemment le déficit n’est alors pas le même. »

communiqué de Gérard Collomb

David Kimelfeld, conseiller métropolitain et ancien président de la Métropole de Lyon, ne dit pas autre chose que son ancien « mentor » (contre lequel il s’est toutefois présenté lors des élections municipales et métropolitaines de 2020) :

« Ces annonces nécessiteront des avenants au contrat de concession. Avenants qui auront forcément un impact sur le bilan de cette opération pour lequel, les collectivités devront augmenter leur participation à l’équilibre du bilan, quand bien même un effort de financement supplémentaire sera demandé aux opérateurs immobiliers. Avenants qui devront être délibérés par les assemblées de la Métropole et de la Ville de Lyon »

La majorité écologiste de la Métropole de Lyon assure de son côté que l’équilibre financier du projet n’est pas remis en cause.