Depuis plusieurs années, des mouvements pro-animaux essaient de porter la parole des animaux ou de défendre l’idée qu’ils auraient une parole à porter. Qu’en est-il ? Qu’apporte la compréhension des échanges d’informations entre animaux aux humains ? Colonnes ouvertes à Nicolas Mathevon, professeur à l’Université de Saint-Étienne, qui nous parle de bioacoustique, une discipline scientifique alliant questionnements biologiques et méthodes de traitement du signal.

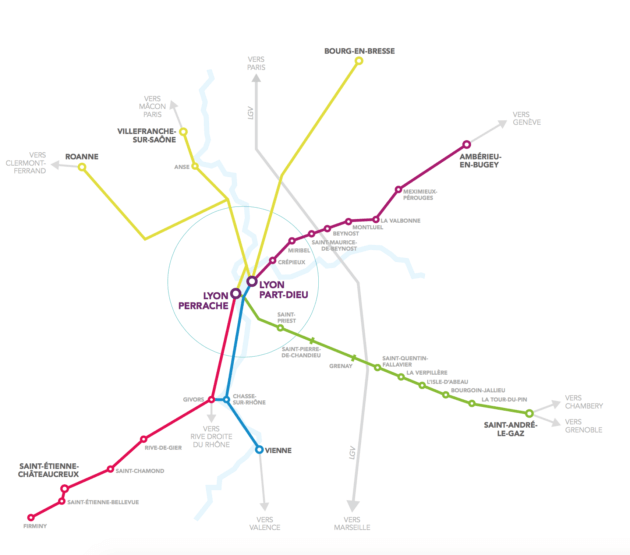

Cette thématique sera abordée dans le cadre de cette session des « Mercredis de l’anthropocène », depuis la galerie Michel Descours ce mercredi 16 juin de 18h30 à 19h30. A écouter ensuite en podcast. Cette édition est en partenariat avec Radio Bellevue Web et Frigo&co.

Comment peut-on comprendre les échanges d’informations des animaux ? Nicolas Mathevon présente la bioacoustique : une science qui use des sons et analyse les paysages acoustiques qui découlent des communications entre animaux. La biocoustique est une discipline scientifique qui allie questionnements biologiques et méthodes de traitement du signal. Les applications -de l’effarouchement acoustique au suivi de la biodiversité- sont nombreuses et diversifiées.

Ci-après, la tribune de Nicolas Mathevon, auteur et professeur à l’université de Saint-Etienne intitulée « Les animaux nous parlent, sachons les écouter ».

Une balade au début du printemps le montre assurément : le monde sonore de la nature est riche de diversité. Chants d’oiseaux, stridulations d’insectes, coassements de grenouilles et autres vocalisations s’entremêlent pour composer le paysage du moment. Des forêts de nos régions à la jungle tropicale, des rivières aux récifs coralliens océaniques, partout des animaux utilisent des sons pour communiquer.

Ces échanges d’information sont indispensables pour trouver sa ou son partenaire, défendre son territoire, avertir de la présence d’un prédateur ou d’une source de nourriture, collaborer pour chasser, interagir avec les individus de son groupe. Comment ces signaux sonores sont-ils produits ? Quelles informations contiennent-ils ? Peut-on comprendre les langages des animaux ? Par quels moyens peut-on tirer profit de ces paysages sonores pour évaluer l’état d’un écosystème ?

Depuis quelques décennies, les progrès techniques -le magnétophone, l’ordinateur et aujourd’hui l’intelligence artificielle- permettent de lire les partitions des concerts animaux et de répondre à ces questions.

Comprendre les langages animaux

Les sons utilisés par les animaux pour communiquer sont des signaux porteurs d’information. Pour en saisir le sens, les bioacousticiens et les bioacousticiennes utilisent deux outils principaux : l’analyse de la structure acoustique des signaux (amplitude et fréquence sonores et leurs modulations), destinée à identifier les paramètres acoustiques porteurs d’information, et des expériences dites de playback, où l’on va faire écouter à l’animal des signaux naturels ou artificiellement modifiés.

On peut ainsi identifier expérimentalement les paramètres acoustiques des chants d’oiseaux portant comme information l’identité de l’espèce (un chant de merle est différent d’un chant de grive) ainsi que des indications plus subtiles comme l’identité individuelle de l’émetteur ou ses émotions du moment.

Une règle générale est que la complexité du langage développé par une espèce animale augmente avec la complexité de la vie sociale. Prenons par exemple la hyène tachetée, un mammifère carnivore vivant en groupes. Pour naviguer dans ce contexte, une hyène dispose d’un outillage ad hoc : les signaux de communication que les autres lui envoient et ceux qu’elle est capable de produire.

On compte chez les hyènes plus d’une dizaine de cris de base, chacun ayant de multiples variations. La complexité de certains langages animaux est telle qu’ils permettent de coder de l’information référentielle. Des singes et oiseaux combinent ainsi des cris pour informer leurs congénères de l’identité d’un prédateur, voire de la distance à laquelle il se trouve.

Mesurer l’impact des bruits d’origine humaine sur les animaux

Les sources de bruits anthropiques ne manquent pas. Phénomène nouveau à l’échelle des temps géologiques, l’anthropophonie est à considérer comme une pollution, au même titre que les pollutions chimiques ou l’acidification des océans. Les bruits dus aux activités humaines affectent les communications des animaux, leur répartition dans l’environnement, leur comportement alimentaire et, bien sûr, leur état physiologique et leur survie. Tant dans l’air que dans l’eau.

Les perturbations que les bruits provoquent dépendent bien sûr de leurs caractéristiques acoustiques. Le bruit continu d’une autoroute diminuera la portée du chant des oiseaux et entraînera peut-être un stress chronique chez eux, comme il le fait pour bien des humains. Une explosion minière soudaine pourra détruire des systèmes auditifs ou entraîner des dégâts irréversibles dans divers organes du corps, dont le cerveau. Sous l’eau, le problème posé par les bruits anthropogéniques [relatifs à la genèse de l’espèce humaine] est particulièrement crucial.

Chaque année, on provoque des quantités d’explosions sous-marines pour trouver d’éventuels réservoirs de pétrole dans le sol de l’océan. Les baleines et les dauphins sont victimes de ces déflagrations sonores. Des études montrent que ces ondes sonores sous-marines peuvent aussi tuer du zooplancton.

Les paysages sonores, reflets de la biodiversité

Identifier et compter des oiseaux ou d’autres animaux automatiquement en les enregistrant est l’une des applications pratiques de la bioacoustique. En changeant d’échelle, on peut considérer les paysages sonores comme témoins des espèces animales habitant un même environnement. L’idée est simple : utiliser la bioacoustique pour mesurer la biodiversité et évaluer l’état d’un écosystème.

Tout paysage sonore peut être décrit en terme de « géophonie », « biophonie » et « anthropophonie ». La géophonie est l’ensemble des bruits provoqués par les phénomènes naturels non vivants. Comme le coup de tonnerre, le bruissement du vent dans les arbres, le grondement d’une cascade.

La biophonie regroupe l’ensemble des productions sonores des êtres vivants. À l’exception de celles de l’espèce humaine qui constituent l’anthropophonie. A partir d’enregistrements longue durée (des jours, des semaines, mois ou années), on définit des mesures globales (des indices acoustiques) qui mesurent la biodiversité d’un paysage sonore donné ou qui permettent de comparer deux paysages sonores.

Ces indices permettent de décrire la richesse, la complexité, l’hétérogénéité, la régularité, la composition des paysages sonores, tant sur terre que sous les eaux. Caractériser par le son les perturbations que subit un récif corallien suite à des pollutions, des cyclones ou à plus grande échelle à cause des changements climatiques, devient possible à moindre coût et sans perturber le milieu.

Le grand défi de la bioacoustique est maintenant d’appréhender des enregistrements sonores de très longue

durée. Traitement des big data et méthodes d’intelligence artificielle sont devenus indispensables.

« Les animaux et les humains », une conférence en direct le 16 juin 2021 à 18h30, puis disponible en podcast.

Avec :

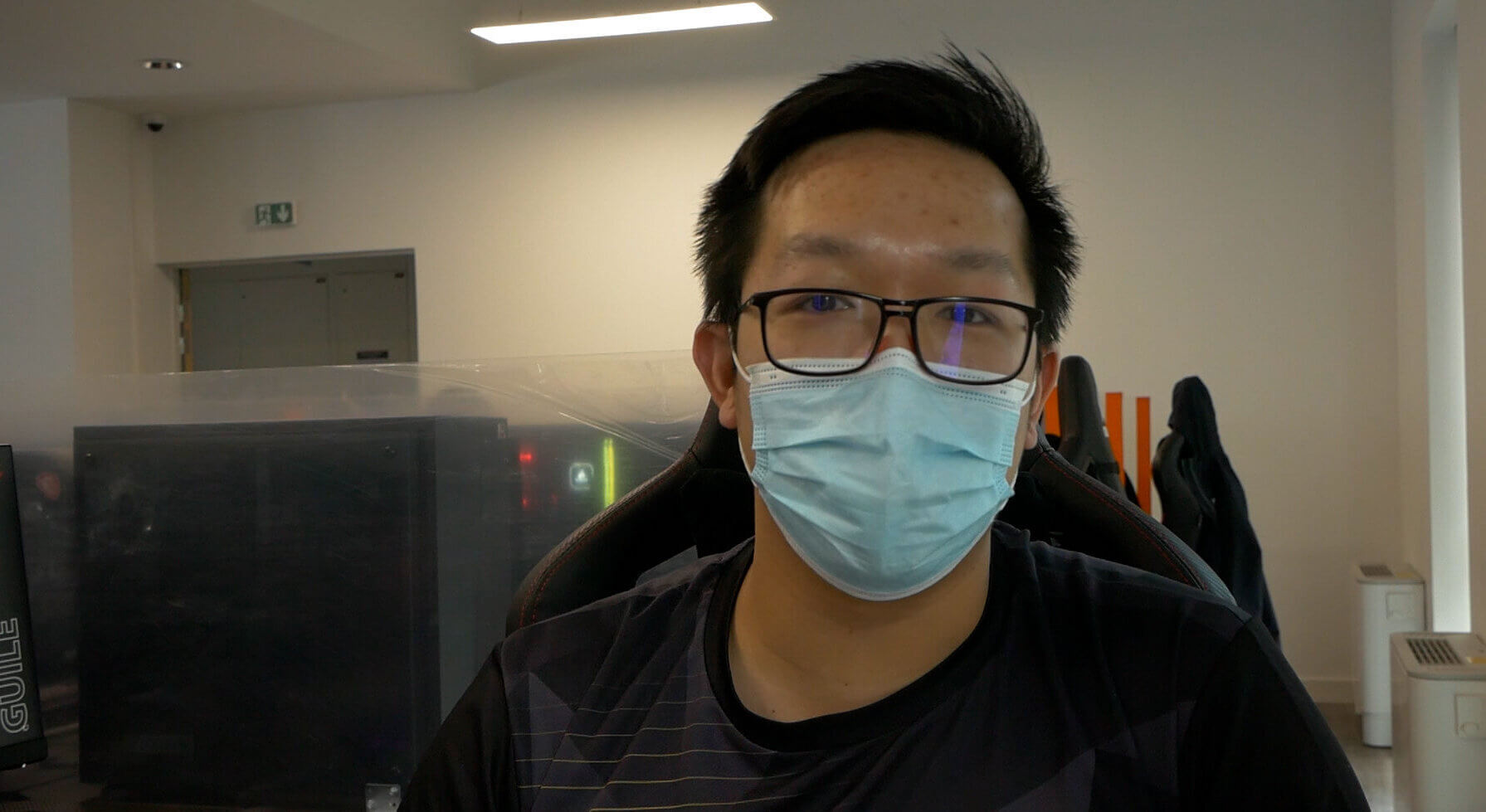

Nicolas Mathevon. Biologiste, spécialiste du comportement animal, professeur à l’université de Saint-Etienne, membre senior de l’Institut universitaire de France et explorateur pour la National Geographic Society. Il étudie les communications acoustiques animales et humaines depuis presque trente ans, a fondé une équipe de recherche dédiée à la bioacoustique (Equipe de Neuro-Ethologie Sensorielle, CNRS, université de Saint-Etienne) et préside actuellement l’International Bioacoustics Society (IBAC). Son dernier livre est Les animaux parlent. Sachons les écouter (2021, Humensciences).

Jérôme Michalon. Sociologue, chargé de Recherche – CNRS UMR Triangle (Sciences Po Lyon – Université Lyon 2 – École Normale Supérieure Lyon – Université Jean Monnet Saint Etienne), il a publié Panser avec les animaux. Sociologie du soin par le contact animalier (Presses des Mines, 2014).

Laëtitia Mongeard. Docteure en géographie, elle est actuellement post-doctorante à l’École urbaine de Lyon.

![[PODCAST] « Les animaux nous parlent, comment les écouter ? »](https://www.rue89lyon.fr/wp-content/uploads/2021/06/Images_Nicolas_Mathevon_animaux_parlent_mercredis_anthropocene.png)