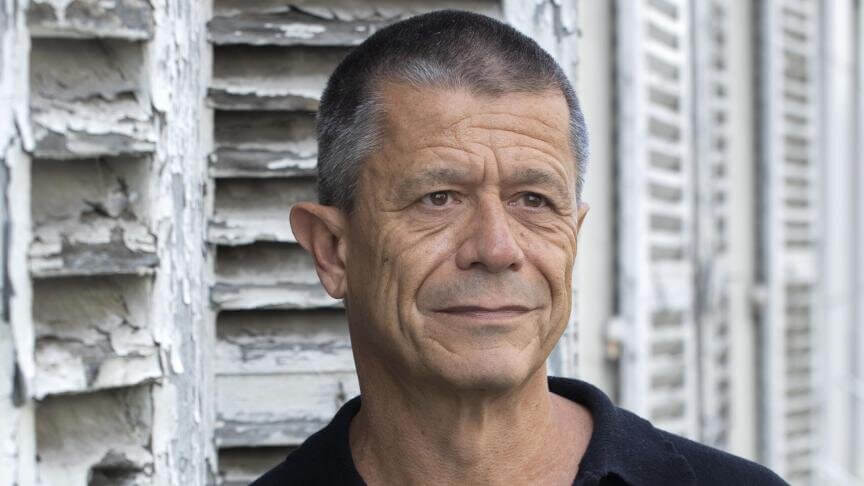

Myriam est atteinte de sclérose en plaques. En situation de handicap, elle peut cependant se déplacer à vélo à Lyon. Les bénéfices de sa pratique sont nombreux, elle milite donc pour un accès au vélo pour les personnes handicapées qui le peuvent.

Lorsqu’elle se déplace sur son tricycle à Lyon, Myriam étonne. Des personnes l’arrêtent régulièrement pour lui demander d’où vient son vélo, d’autres se retournent ou s’approchent, intrigués. C’est sûr, voir une femme adulte se déplacer sur cette étrange bicyclette à l’assise basse et aux larges trois roues, ce n’est pas habituel.

Une conseillère municipale de Lyon s’était même ironiquement moquée à l’évocation d’une personne handicapée à vélo lors d’un conseil municipal en novembre 2021. Myriam aimerait que cela devienne une vision ordinaire et non plus un sujet de moquerie ou d’étonnement. Depuis deux ans et demi, la quarantenaire a fait de son tricycle son mode de déplacement favori.

« Dès qu’un trajet fait plus de 400 ou 500 mètres, je prends le vélo »

Myriam est atteinte de sclérose en plaque, une maladie qui lui cause des douleurs et de la fatigue. Couplés à des vertiges, cela l’empêche de se déplacer longtemps à pied où en transports. Difficile aussi pour Myriam d’utiliser un vélo classique, à cause du manque d’équilibre. Assise sur son tricycle à assistance électrique, elle peut se déplacer sans trop se fatiguer, bien assise sur sa selle, avec beaucoup plus de stabilité.

« Dès qu’un trajet va faire plus de 400 ou 500 mètres, je prends le vélo. Je ressens peu de douleurs ou de fatigue, je peux faire plein de choses. »

La Lyonnaise a acquis son vélo en 2020, dépensant au passage 2850 euros auprès de la société Damius. Elle a pu bénéficier d’une aide de la Maison Départementale pour les Personnes Handicapées (MDPH), la Prestation de compensation du handicap, à hauteur de 1950 euros.

Le tricycle : une aide pour le quotidien d’une personne handicapée

Son tricycle PMR [Personne à Mobilité Réduite] est synonyme de mobilité retrouvée. Myriam peut acheter ses légumes au marché, aller chercher des courses au drive, qu’elle dépose dans le panier à l’arrière de son vélo.

« Ça a changé ma vie, j’ai gagné en autonomie. Maintenant j’arrive à aller à peu près n’importe où », résume-t-elle.

Surtout, la mère de famille peut se déplacer avec sa fille, dont le petit vélo rose trône sur le balcon. Elle l’accompagne au parc, à différentes activités et parfois même à l’école au coin de la rue lorsque le trajet à pied lui est trop fatiguant. Myriam a même fait l’achat d’un chasuble « famille à vélo ».

« J’ai suivi une formation à la Maison du vélo de Lyon car je devais accompagner seule ma fille. Mon compagnon ne fait pas de vélo. J’essaye de rouler au maximum sur les pistes cyclables avec elle. »

Depuis qu’elle a commencé à rouler, la quarantenaire y a vu un autre avantage : son tricycle lui permet de pratiquer une activité physique, sans trop se fatiguer.

« Ma kinésithérapeute me dit que c’est bien de faire du vélo, ça me permet de bouger et c’est aussi bénéfique pour ma vie sociale. »

Car sans vélo, Myriam ne pourrait pas autant sortir de chez elle : Impensable d’aller seule voir des spectacles ou participer à la vie d’une association.

Une mordue du vélo à Lyon qui ne pensait plus pouvoir en faire

Avant de tomber malade, Myriam était très active. Cette Lyonnaise, installée dans la ville depuis le début des années 2000, a d’ailleurs toujours utilisé une bicyclette pour ses déplacements.

« J’ai fait du vélo en ville dès les années 90. J’ai roulé à une époque où il n’y avait pas grand chose comme aménagement. Maintenant les automobilistes font beaucoup plus attention, mais à l’époque les voitures tournaient sans regarder s’il y avait un vélo derrière elles. »

La sclérose en plaque de Myriam s’est déclarée en 2010. Pendant plusieurs années, sa maladie l’a forcée à se déplacer en fauteuil roulant ou en déambulateur. Elle s’est donc mise en retraite anticipée de l’un de ses deux métiers, l’enseignement, et a fait une croix sur le cyclisme. Même après avoir retrouvé de la mobilité, elle ne s’imaginait plus enfourcher de vélo.

« Autour de moi, je ne voyais personne qui faisait du tricycle. Je ne savais même pas que ça existait et je ne pensais pas que je pourrai refaire du vélo. »

« On n’est pas beaucoup de personnes handicapées à faire du vélo à Lyon, parce que c’est compliqué »

Elle finit pourtant par trouver des informations sur un tricycle adapté aux PMR et fait des essais avec un commercial de la société Damius (qui ne propose dorénavant plus ce service). Elle finit par acquérir un modèle, il y a deux ans et demi. Elle teste aussi les vélos Benur adaptés aux personnes en fauteuil ou à faible mobilité. Ils lui conviennent moins car il faut accéder au siège par un plan incliné, trop incliné pour l’équilibre de Myriam, ou par une marche trop haute à monter à l’avant.

Pour adapter son tricycle à sa conduite, elle y ajoute un rétroviseur. Cela lui de permet de moins tourner la tête, diminuant ses vertiges. Aujourd’hui, elle se sent à l’aise dans la circulation lyonnaise.

« On n’est pas beaucoup de personnes handicapées à faire du vélo en ville à Lyon parce que c’est compliqué. Ce qui m’a aidée, c’est que j’en ai fait par le passé. Maintenant, je roule partout, mais c’est parce que j’en ai l’habitude. »

Myriam nous emmène faire un petit tour à vélo autour de Sans-souci (Lyon 3è). Avec son assistance électrique et ses vingt années de vélo derrière elle, elle nous distance facilement. Alors qu’on peine à la suivre, elle nous attend régulièrement pour nous montrer les passages et installations qui lui posent problème.

Très rapidement, elle nous indique une première difficulté, invisible pour nous. La piste cyclable sur le bord de la route, rue du Dauphiné, est légèrement en dévers, en pente vers la droite. Une situation dangereuse pour Myriam, car avec son tricycle, elle pourrait basculer.

« Ici, je dois rouler au milieu de la route et les automobilistes ne comprennent pas toujours. Parfois aussi les contre-sens cyclables ne sont pas assez larges pour que je passe. »

Rouler à vélo en tant que personne handicapée : quelles difficultés ?

Myriam tente d’éviter au maximum ces contre-sens cyclables, l’obligeant à anticiper ses trajets. Parfois, quand la piste cyclable n’est pas adaptée, mais pas obligatoire, elle doit rouler sur la voie des voitures, occasionnant ce qu’elle nomme poliment des « conflits d’usage », autrement dit :

« Je supporte très mal de me faire engueuler par des automobilistes alors que je respecte le code de la route. »

Une problématique qu’elle partage avec les autres cyclistes qui ne sont pas handicapés. Elle évoque aussi les inévitables voitures garées sur les pistes cyclables. Un phénomène illustré quelques minutes plus tard par le stationnement d’un utilitaire, warning allumés, stationné sur une bande cyclable.

« Parfois, des conducteurs qui tentent d’être plus attentifs aux vélos se garent sur la piste cyclable en laissant un peu de place sur la droite pour laisser passer les cyclistes. Mais moi, avec mon tricycle, je ne peux pas passer. »

Au long du trajet, elle nous signale aussi de petits obstacles : potelets, rochers, petits terre-pleins ou dispositifs anti deux roues motorisées, qui l’empêchent de tourner ou d’accéder à certains endroits, comme les parcs où elle emmène sa fille jouer.

Être handicapée à vélo à Lyon : le plus dur reste de se garer

Notre petite boucle dans le quartier de Myriam nous aura permis de nous rendre compte d’une chose : faire du vélo en tant qu’handicapée à Lyon ne présente pas de difficulté majeure. C’est plutôt la somme des petits aménagements mal pensés qui rend l’expérience compliquée.

Myriam souligne que sa plus grande source de galères est de garer son tricycle. Plus large et plus imposant que les vélos classiques, il ne peut pas être accroché n’importe où. Ce qui nécessite plus de logistique.

« Il me faut un arceau complet pour me garer. Avant de me rendre quelque part, je regarde toujours où je peux stationner, pour avoir plusieurs options. Ça suscite beaucoup de stress chez moi. »

Parfois, d’autres difficultés se présentent. Lorsqu’une voiture est garée trop près des arceaux, le tricycle de Myriam ne peut pas passer avec ses 68 centimètres de large. De même, si les arceaux sont situés sur un trottoir, la marche à franchir est parfois trop haute pour le tricycle, dont le cadre est bas et proche du sol.

La quadragénaire se tourne alors vers les emplacements pour vélo cargo, qui correspondent mieux aux caractéristiques de son vélo. Même s’ils sont souvent « squattés par des scooters ou des motos », dénonce-t-elle.

Militer pour une pratique du vélo par les personnes handicapées

Malgré ces difficultés, Myriam reste convaincue que l’utilisation d’un vélo adapté pourrait être bénéfique aux personnes handicapées qui le peuvent et aux personnes âgées. Elle participe à un groupe au sein de l’association la Ville à vélo, intitulé : « Commission Vélo pour toutes et tous, vélo inclusif ».

« On essaye d’être sur des salons pour informer le public. On est aussi en lien avec la Métropole de Lyon. »

Myriam explique que peu de personnes handicapées ont pratiqué le vélo autant qu’elle dans leurs jeunes années. Ils osent donc peu passer le pas du tricycle :

« On essaye d’appuyer pour qu’à la Métropole ils mettent en place un vélo école pour les personnes handicapées. La difficulté du tricycle est d’apprendre à en faire. Au début, il faudrait faire des entraînements dans un parc puis sur de petites sorties pour être à l’aise. »

En attendant, elle pousse à son échelle pour l’édification de plus petits aménagements auprès de structures privées ou publiques. Avec la Ville à Vélo elle a pris attache avec le groupement hospitalier Est pour installer des arceaux pour vélo PMR devant le service de cardiologie et neurologie, où elle a déjà été suivie.

« Il y a la piste cyclable sur le boulevard Pinel qui est très accessible à vélo, mais pour se garer il faut rester sur le boulevard Pinel et venir à pied. Ce qui me fait parcourir plusieurs centaines de mètres ».