Ce mardi 16 novembre, c’était le coup d’envoi d’une concertation publique à propos du projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, dans le centre-ville de Lyon. Les habitants ont jusqu’au 30 décembre pour se prononcer sur un projet de modification urbaine présenté en grande pompe par les écologistes.

Réaménager les berges du Rhône, et réconcilier Lyon avec son fleuve, Gérard Collomb en avait fait son cheval de bataille au début des années 2000. Aux manettes respectivement de la Ville et de la Métropole de Lyon depuis un an et demi, les écologistes Grégory Doucet et Bruno Bernard comptent bien égaler leur prédécesseur, et pourquoi pas le surpasser.

Pour cela, ils ont décidé de s’attaquer cette fois-ci à la rive droite du Rhône, qui longe la Presqu’île sur sa partie Est, au niveau de l’Hôtel-Dieu notamment. Ce projet de réaménagement a été annoncé en grande pompe, via de grandes affiches colorées dans les rues de Lyon comme sur les réseaux sociaux, ou par voie de presse.

Une concertation publique a été lancée ce mardi 16 novembre. Les habitant.es de Lyon ont jusqu’au 30 décembre pour définir le contour du projet, que Grégory Doucet et Bruno Bernard annoncent d’ores et déjà comme étant celui « du XXIe siècle ». Rien de moins.

Présenté comme le « projet du XXIe siècle »

Dans une interview donnée au Progrès ce mardi 16 novembre, le maire de Lyon Grégory Doucet et le président de la Métropole Bruno Bernard posent tout sourire au-dessus de la trémie qui jouxte la place Antonin Poncet, à un jet de pierre de la place Bellecour. Derrière eux, un ballet incessant de voitures qui traversent Lyon en longeant le fleuve. Ce paysage peu engageant pourrait évoluer d’ici la fin du mandat, en se débarrassant en partie de sa circulation automobile.

Le prix à payer pour faire entrer Lyon dans un XXIe siècle écologique, explique le maire de Lyon en présentant ce projet de réaménagement de la rive droite du Rhône au Progrès :

« C’est un des projets les plus emblématiques de la mandature même si, vu l’ampleur de la tâche, il en faudra plusieurs pour le réaliser intégralement. C’est très clairement une manière de changer l’image de la ville. […] La rive droite est l’exemple même de cette ville que l’on a construit pour l’automobile au cours de la deuxième partie du XXe siècle, comme l’A6-A7. S’engager dans la sortie du tout-voiture, c’est le XXIe siècle. »

Dans les rues de Lyon comme sur les réseaux sociaux, difficile de louper les affiches jaunes floquées du slogan « Rive droite du Rhône, imaginez les quais de demain ! ». La portion de quai concernée court du pont De Lattre de Tassigny au pont de Gallieni, soit un tronçon de 2,5 km qui comprend les ponts Morand, Lafayette, Wilson, de la Guillotière et de l’Université.

Un projet qui rappelle fortement le réaménagement de la rive gauche, de l’autre côté du Rhône, qui avait eu un effet radical sur la popularité du maire de Lyon de l’époque, Gérard Collomb. Auparavant un long parking encombré de voitures, les berges du Rhône attirent aujourd’hui une foule de badauds, de cyclistes, de joggeurs ou de fêtards venus profiter de la ballade aménagée au bord du fleuve, de ses espaces verts, de ses jeux ou de ses péniches.

Contrairement au téléphérique, faible opposition au réaménagement de la rive droite du Rhône

Peu de voix s’élèvent pour l’heure contre le réaménagement de la rive droite du Rhône. Contrairement au projet de téléphérique porté en parallèle par la majorité écologique et qui suscite une vraie levée de boucliers depuis plusieurs mois. Du côté des « collombistes », élus d’opposition proches de l’ex-maire Gérard Collomb, si on reconnaît qu’il faut en diminuer la place, on s’inquiète toujours du sort qui sera réservé aux voitures sur cette nouvelle rive droite.

Louis Pelaez, qui fut le directeur des parkings Lyon Parc Auto (LPA), prend soin de préciser qu’il n’est pas « pro-voiture à tout prix ». Et de poursuivre :

« Les professionnels commerciaux et entrepreneurs qui se déplacent sur les territoires régionaux ne vont pas faire ces déplacements là en vélo… Les salariés de la 1ère et de 2ème couronne qui prennent leur voiture pour aller travailler tous les jours et qui n’ont pour la plupart tout simplement pas le choix, ne vont pas faire ces déplacements en vélo, ou en marchant ni en Transports en commun inexistant […].

Les alternatives à la voiture n’existant pas pour tout le monde. Elles ne peuvent que renforcer la colère des banlieues et des 2èmes couronnes face aux centres des métropoles. »

« Est-ce qu’on est train de forcer les gens à monter sur un vélo à Lyon ? »

Interrogé sur le sujet par le Progrès, Bruno Bernard a voulu se montrer rassurant :

« Notre objectif, c’est de diminuer la circulation automobile et en particulier là où il y a des transports en commun forts. Il s’agira de transférer de la voiture individuelle vers du covoiturage, vers des transports en commun ou du vélo. Il restera un certain nombre de voies de circulation, qui peuvent être du ‘’2X2’’ ou et ‘’2 et 1’’ selon les tronçons. »

Et Grégory Doucet d’en profiter pour rappeler le succès du réseau de pistes cyclables en cours de réalisation, le « réseau express vélo » récemment rebaptisé « les Voies lyonnaises » :

« Les habitudes de vie sont en train de changer. Pour ceux qui fréquentent les voies cyclables, ils se rendent compte à quel point on a besoin des Voies Lyonnaises. Regardez la rive gauche : on constate que c’est une voie très empruntée et sous-dimensionnée. Une fois qu’on a dit ça, est-ce qu’on est train de forcer les gens à monter sur un vélo ? Non, on répond à un besoin existant. On va rééquilibrer l’espace. »

Du reste, il semble que pour le moment, ce projet de réaménagement de la rive droite n’ait pas été reçu de manière négative par l’opinion publique. En témoigne le nombre de personnes présentes lors de la soirée de lancement de la concertation publique, ce mardi 16 novembre, et le calme qui y a régné.

Bcp de monde pour le lancement de la concertation publique sur la requalification de la Rive Droite du Rhône. Ce grand projet va changer le visage de notre ville pour les décennies à venir et sera co-construit grâce à la participation et idées des Lyonnaises et des Lyonnais ! pic.twitter.com/DVZIzYJFOj

— Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 16, 2021

Rive droite du Rhône : que sait-on du projet ?

Concrètement, qu’implique ce réaménagement de la rive droite du Rhône ? Au total, le budget s’élève à 100 millions d’euros, dont 30 qui seront utilisés sur ce mandat. Les aménagements prévus, en revanche, restent relativement flous pour le moment.

D’une manière générale, ce qui est sûr, c’est que la place de la voiture sera réduite, en terme de circulation comme en terme de stationnements. Ainsi, exit la trémie de l’Hôtel-Dieu, mais la discussion reste ouverte sur le devenir de celle sous le pont De Lattre de Tassigny. L’objectif est toujours celui affiché par les écolos depuis leur élection : laisser une plus grande place aux modes doux et en particulier à la marche. Grégory Doucet évoque des usages divers et variés, dont certains pourraient émerger pendant cette concertation publique qui se tient du 16 novembre au 30 décembre : promenade, sport, jeux pour les enfants, activités culturelles…

Ceux qui s’inquiétaient pour le tunnel de la Croix-Rousse, qui débouche sur les quais, peuvent être rassurés : les voitures continueront bien d’y circuler. Pas question non plus de passer cette rive droite à 30 km/h. La circulation devrait rester à 50 km/h, avec des transports en commun en site propre pour garantir leur efficacité.

Les écologistes ne s’en sont pas cachés, ce projet de réaménagement de la rive droite du Rhône est aussi un premier pas vers la piétonnisation de la Presqu’île, l’autre gros dossier du moment.

« Ce dont on a convenu, c’est de penser les deux chantiers de l’apaisement de la Presqu’île et de la requalification de la rive droite, de manière conjointe et concomitante, a détaillé Grégory Doucet auprès de nos collègues du Progrès. On va avancer par touches sur la Presqu’île. Là où ça fait déjà consensus, on va essayer de le faire le plus rapidement possible. Il y a des espaces qui sont plus faciles à piétonniser que d’autres. Je pense à des rues qui sont déjà quasi-piétonnes comme les rues autour du Bât-d’Argent, où cela circule très peu. »

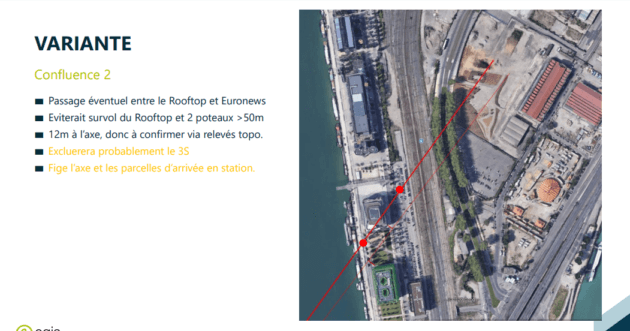

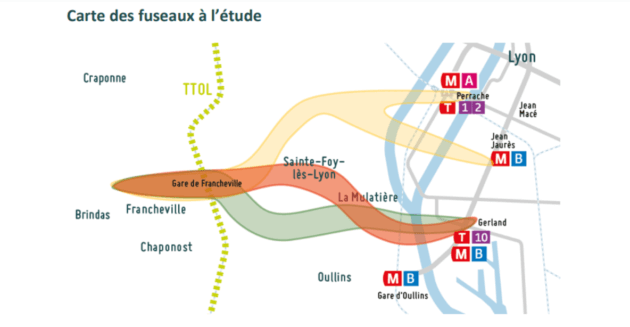

Sans oublier, en parallèle, le projet de téléphérique dont le tracé reste aussi à définir. Si tous les projets de cette majorité écolo ne font pas l’unanimité, les lyonnais·es semblent peu à peu plus enclin·es à lâcher leur voiture.

Affaire à suivre, concernant le devenir de cette rive droite du Rhône. La concertation publique devrait se poursuivre au-delà du 30 décembre, avec une deuxième phase en 2022-2023 et un démarrage des travaux prévu pour 2025.