[Série 1/2] La Ville de Lyon a fait grand bruit quand elle a annoncé ne pas vouloir de Dark stores à Lyon, ces commerces en ville qui n’accueillent pas de public mais servent de centre d’entrepôt et centre de distribution. Un discours fort et engagé, qui est peut-être un peu plus facile à dire qu’à faire.

« Nous ne voulons pas d’une ville-entrepôt, sans vitrines, où chacun reste chez soi ».

C’est la citation phare de Camille Augey, adjointe à l’économie durable et locale à la ville de Lyon lors du conseil municipal du 16 décembre 2021. Repris dans de nombreux médias locaux et nationaux, son discours place l’exécutif écologiste de Lyon en opposition dure contre le phénomène d’ « ubérisation » des grandes villes et métropoles de France.

Une posture louable mais peut-être pas forcément tenable dans les faits.

L’implantation d’un dark store empêchée dans le 6e arrondissement de Lyon

Ce discours, l’élue écologiste le prononce en accédant à la demande déposée par le maire LR du 6e arrondissement, Pascal Blache. Camille Augey confirme la décision de la Ville de Lyon d’annuler l’implantation d’un dark store dans le cossu arrondissement lyonnais.

Les dark stores qu’on pourrait traduire par « Magasins obscurs », sont des entrepôts prenant place aux rez-de-chaussée des centres villes et qui servent de zone de stockage pour distribuer des biens de supermarché par livreurs, tantôt en scooter, tantôt en vélo. Un phénomène qui a déjà envahi Paris. L’Apur (l’Atelier Parisien d’Urbanisme) en dénombrait 80 en janvier 2022.

Retour au cas lyonnais : c’est la start-up Flink créée en 2020 à Berlin qui tentait de s’installer dans le centre ville lyonnais, place de l’Europe (Lyon 6e), à quelques encablures des Halles Paul Bocuse. Les travaux ont commencé depuis un mois quand la mairie de Lyon pose son véto, usant de l’argument massue du PLU-H (le plan local d’urbanisme) qui ne permet pas dans cette zone l’implantation de ce type de commerces sans vitrines, ni possibilité d’y faire ses courses.

« Est-ce que le pratique peut tout justifier ? »

Camille Augey profite de l’annonce de cette décision pour dessiner la vision de la majorité sur ce sujet :

« Avons-nous-vraiment besoin d’un paquet de pâtes ou d’un shampoing en moins de 10 minutes sans sortir de chez nous ? Ce n’est pas cette ville de ce quart d’heure-là que nous appelons de nos vœux. »

Outre le souci de sauvegarder un peu de convivialité à l’heure de la désertification des centres-villes, l’élue soulève les problèmes qu’apporteraient l’implantation globale de ce type de structure dans la ville de Lyon :

- précarité des livreurs,concurrence déloyale à l’égard des petits commercesgêne sonore et visuelle continue.

Camille Augey rejette aussi en bloc l’idée que ces commerces pourraient répondre à un véritable besoin des lyonnais. Elle confie à Rue89Lyon :

« Je reste convaincue qu’à Lyon l’offre est suffisamment étendue pour permettre à tous de faire ses courses. Alors oui, ça peut être pratique. Mais est-ce que le pratique peut tout justifier ? »

Elle dénonce aussi des prix qui sont plus élevés qu’en supermarché sans pour autant permettre de mieux rémunérer les livreurs (voir le volet 2). Par ailleurs, pour Ludovic Rioux, délégué CGT livreurs à Lyon, l’annonce de la mairie est un coup de pub :

« C’est un effet d’annonce, et ça a fait grand bruit parce que c’était dans le 6e arrondissement. Ils refusent un Flink, c’est un Getir qui finira par s’implanter. Pour l’instant je ne vois pas comment cette déclaration est tenable dans les faits. »

À Lyon, les dark stores profitent d’un vide juridique

Une idéologie plutôt assumée par la Ville donc à laquelle Villeurbanne a d’ailleurs emboîté le pas quelques semaines après la prise de parole de l’élue. La municipalité a refusé l’implantation de la plus grande « dark kitchen » de France (littéralement « cuisine obscure », désignant un restaurant uniquement disponible à la vente en ligne et livraison).

Pourtant, ce front uni contre l’ « ubérisation » des centres-villes pourrait assez vite s’effriter. Les dark stores sont « invisibles » selon la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) de Lyon :

« La case « dark store » n’existe pas encore, et surtout, elle n’est pas encore très réglementée. Ils se déclarent en tant que commerces en ligne. »

Aux yeux du Registre du Commerce et des Sociétés, pas de grande différence entre la petite boutique en ligne d’un artisan qui fabrique ses bougies dans sa chambre et l’entrepôt de livraison d’un Gorillas, Getir ou Cajoo qui livre plus de 300 fois par jour :

« En s’immatriculant, les dark stores n’ont pas spécifié qu’ils prenaient la surface d’un commerce, mais plutôt d’un entrepôt. D’ailleurs les conditions à respecter pour ouvrir un commerce en ligne sont vraiment moins strictes que pour un magasin accueillant du public. »

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de Lyon tacle même :

« Difficile de les arrêter si on ne les voit pas. »

« La plupart des dark stores de Lyon ne se déclarent pas »

Un vide juridique qui demande aux villes anti-dark stores de mener elles-mêmes la chasse aux entrepôts fantômes. Camille Augey le reconnaît :

« Pour l’instant ça va, on en a un peu moins de six à Lyon donc on suit, mais on attend une clarification juridique parce que la plupart ne se déclarent pas. »

L’élue insiste aussi sur un autre aspect : le recours à l’argument du PLU-H est un levier exceptionnel qui ne peut pas être mobilisé à chaque fois qu’un dark store cherche à s’implanter dans la ville :

« Flink qu’on a refusé boulevard d’Europe essaie déjà de s’implanter ailleurs, aux abords des Halles du Faubourg [Lyon 7e]. »

Ce n’est pas dans la compétence des villes de juger si une activité commerciale est légitime à s’implanter. Même si l’élue déclare qu’elle fera appel au code de l’urbanisme autant de fois que possible, elle craint une multiplication des demandes :

« À l’échelle nationale, on observe une course à l’implantation des dark stores car à la fin il n’en restera que deux ou trois. On continuera d’étudier les dossiers au cas par cas tant que ça reste maîtrisable. »

Camille Augey souhaiterait tout de même une clarification nationale qui édicterait la catégorie dans laquelle se place cette activité. Cela donnerait des pistes sur comment les communes doivent l’encadrer :

« J’ai saisi France Urbaine, le réseau des grandes villes et des métropoles pour qu’ils se prononcent sur la question. »

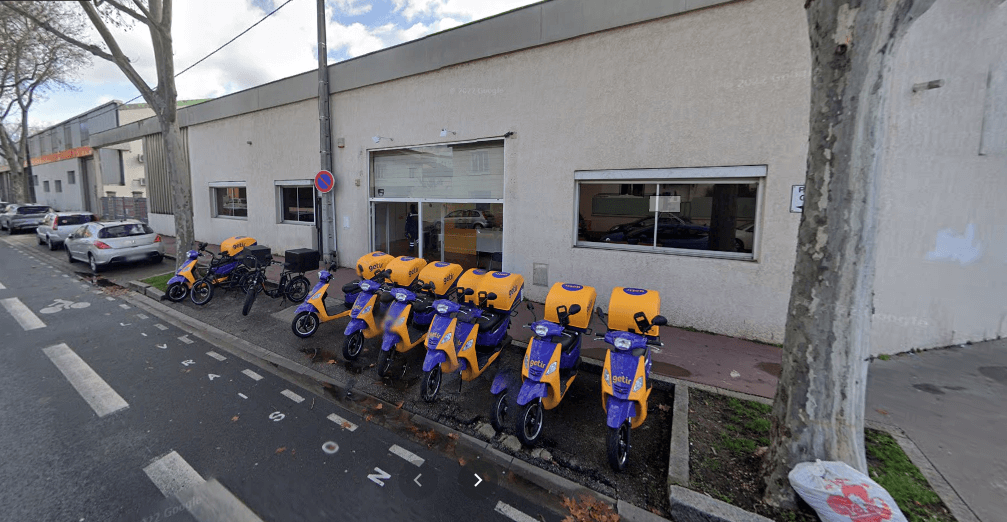

En attendant, certains dark stores n’ont pas la patience de jouer au chat et à la souris avec la Ville de Lyon, comme la start-up turque Getir, qui s’est installée à Vénissieux, pile à la frontière avec Lyon 8e, dans le quartier Moulin à Vent.