Pour éviter que les parkings et le stationnement en surface gérés par Lyon Parc Auto ne tombent dans l’escarcelle du privé, les écologistes à la Métropole de Lyon ont fait voter ce lundi la création d’une Société publique locale en charge des « mobilités ». Baptisée Société Publique Lyonnaise des Mobilités (SPLM), elle sera pilotée à 100% par des élus de la majorité. Ce qui a suscité des remous au sein de l’assemblée métropolitaine.

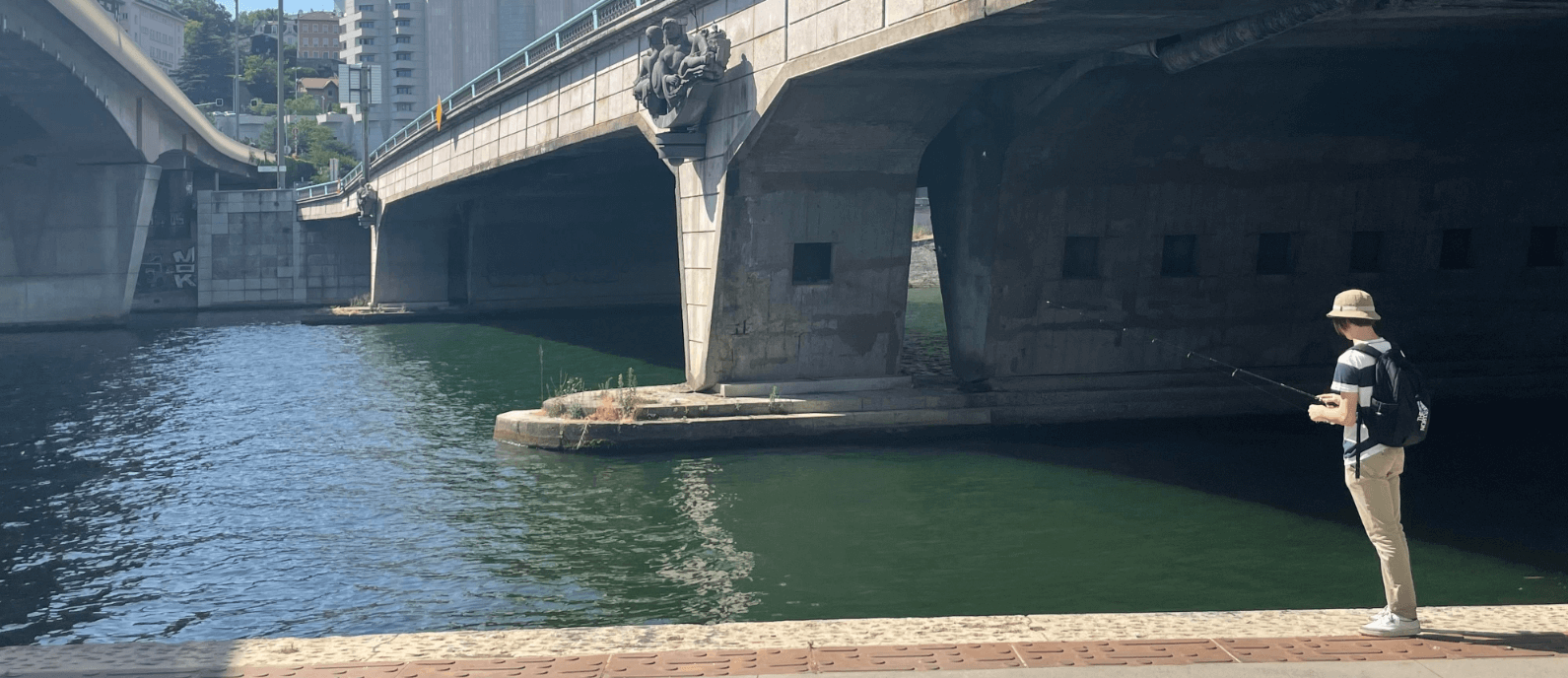

Forte de ses 20 parkings et de la gestion du stationnement en surface à Lyon, Lyon Parc Auto (LPA) est un rouage essentiel des politiques publiques de déplacement. Les écologistes l’ont bien compris.

Cette entreprise publique locale, vieille d’une trentaine d’années, est aujourd’hui présidé par Fabien Bagnon, le vice-président à la Métropole en charge des mobilités actives (vélo et marche à pied).

Mais cette entreprise dont l’actionnaire majoritaire est la Métropole de Lyon a donné des sueurs froides à l’exécutif présidé par Bruno Bernard.

En juin 2023, le marché public du stationnement payant en surface (les horodateurs) géré par LPA pour le compte de la Ville de Lyon arrive à son terme. Surtout, d’ici début 2024, ce sont quinze parkings souterrains LPA qui devait faire l’objet d’un nouvel appel d’offre. Idem pour les parcs relais des gares TER de l’agglomération puis, d’ici 1er janvier 2025, pour les P+R du Sytral.

Au-delà du stationnement et des parkings souterrains, l’autopartage

« Notre analyse est que nous allions perdre la gestion des parkings ».

Ce lundi, en conseil de Métropole, en clôturant les débats au sujet de la création de la Société Publique Lyonnaise des Mobilités (SPLM), Bruno Bernard donnait l’explication essentielle de cet empressement à démanteler la société LPA.

En effet, en créant une société publique locale, baptisée SPLM donc, la collectivité confie la gestion de ses parkings et du stationnement à cette nouvelle structure, à capitaux 100% publics, sans devoir passer par des appels d’offre. Ce qui n’était pas possible dans le cadre de LPA qui a le statut d’Entreprise publique locale avec des actionnaires minoritaires privés.

Le vice-président en charge des transports (EELV) Jean-Charles Kohlhaas a réaffirmé ce choix d’un passage en « gestion directe » (en réalité indirecte) par la collectivité.

Au-delà de la gestion des parkings et du stationnement, c’est l’enjeu des nouvelles mobilités qui reste crucial. Et plus particulièrement celui de l’autopartage.

Aujourd’hui, LPA est la structure privilégiée par les écologistes pour développer la location en free-floating (à travers le service Yea! ou quasi free-floating avec Citiz). Et ces services sont amenés à se développer. L’exécutif veut garder la haute main. Hors de question de le confier à du privé.

Ce faisant, cette SPLM va progressivement grossir. A terme, d’autres missions vont lui être confiées : la relation usagers TCL mais aussi l’agence mobilité pour accompagner les restrictions progressives de circulation liées à la ZFE.

Les parkings et le stationnement de Lyon à la SPLM, que va devenir LPA ?

Louis Pelaez, ancien président de LPA et porte-parole du groupe collombiste « Inventer la Métropole de demain » s’est inquiété du devenir de LPA. Va-t-elle devenir une coquille vide, elle qui va perdre le cœur de son activité, à savoir l’exploitation des parkings souterrains ? Idem, le communiste Raphaël Debû s’est interrogé sur le transfert d’une grande majorité des 200 salariés de LPA vers cette nouvelle SPLM.

C’est Jean-Charles Kohlhaas qui a répondu sur le volet social :

« Comme pour le projet d’allotissement, nous garantissons un socle social pour tous les salariés qui seront transférés à la SPLM ».

Interrogé par Rue89Lyon, le président actuel de LPA, Fabien Bagnon, a essayé de dessiner les contours des futures activités de ce qui va rester de LPA : le développement de « la logistique urbaine » et l’« électromobilité ».

Quelle gouvernance de la nouvelle société en charge des parkings et du stationnement à Lyon ?

Outre ces questions sur le devenir de LPA, l’opposition mais aussi une partie de la majorité a pointé la gouvernance de cette SPLM.

Cette société publique locale n’a, par définition, que des actionnaires publiques :

- Métropole de Lyon : 70% du capitale, 4 siègesSytral Mobilités : 20% du capital, 2 siègesVille de Lyon : 10% du capital, 1 siège

Le coup est parti depuis l’élue de la majorité Nathalie Perrin-Gilbert, qui s’est interrogée sur « la place des élu·es des différentes composantes politiques de notre conseil métropolitain et du conseil municipal de Lyon » :

« Parce que je suis une conseillère métropolitaine élue à Lyon, comment me satisfaire de voir que les 550 000 Lyonnaises et Lyonnais, et usagers des services de mobilités, soient représentés par une seule voix, par un seul élu, au sein de cette société publique locale ? »

Contrairement aux deux autres SPL actuelles, celles créées il y a plusieurs années pour aménager les quartiers de la Confluence et de la Part-Dieu, il n’y a que sept sièges. Par conséquent, les quatre sièges de la Métropole sont dévolus à la majorité.

Les précédentes SPL comptent dix sièges et, au moins un de ces sièges revient à un représentant de l’opposition.

L’exécutif par la voix de Jean-Charles Kohlhaas, a pu rassurer sa majorité sur le fait qu’aucune compétence ne sera transférée à cette société publique et que cette société sera « seulement un outil » pour mettre en oeuvre les politiques :

« Tous les débats auront lieu en conseil de métropole ».

Le vice-président en charge des transports a précisé, notamment en réponse de l’intervention de David Kimelfeld qui avait relevé l’absence des communes et de la Région dans l’actionnariat de la SPLM :

« Demain d’autres communes qui confieront par exemple la gestion de leur stationnement (comme Villeurbanne, ndlr) pourraient devenir actionnaire ».

Mais sur l’absence de représentants des différentes tendances politiques, aucune réponse. Le groupes LR et les collombistes du groupe « Inventer la Métropole » ont déposé, chacun, un amendement pour augmenter le nombre de siège de la Métropole et permettre la présence de la Métropole.

La séance s’est terminée dans le brouhaha du côté des conseillers de la droite LR qui demandaient une suspension de séance. Lequel a été refusé par Bruno Bernard au motif que le vote sur ces amendements était déjà ouvert.

« Vive les trotskistes », a moqué le maire de Caluire, Philippe Cochet, en se levant avec d’autres élus de son banc.

Après avoir rejeté ces amendements, une majorité a voté pour la création de cette SPLM et pour la liste des représentants de la Métropole : Fabien Bagnon (EELV), Laurent Legendre (LFI), Sophia Popoff (EELV) et Sandrine Runel (PS).

Bruno Bernard avait conclu les débats en précisant qu’il n’était pas prévu d’indemnités pour ces représentants.