Co-fondatrice et ancienne rédac’ chef de Rue89Lyon, Dalya Daoud a quitté le journalisme pour la littérature fin 2022. Moins de deux ans après, son premier roman sort ce 19 août. Challah la danse (au Nouvel Attila – éditions du Seuil) raconte les histoires entremêlées d’un lotissement ouvrier dans un village des monts du Lyonnais figé dans le temps. Retour sur une ascension express avec notre ancienne patronne.

Rue89lyon : Bonjour Dalya Daoud, alors, ça fait quoi de passer de l’autre côté de la barrière?

Dalya Daoud : Tout ça est assez inattendu pour moi. Le livre bénéficie d’un soutien très important de la part de la maison d’édition, c’est une chance dans une rentrée littéraire.

J’avais envie de faire un roman depuis très longtemps mais je n’osais pas franchir le pas : il y a de trop grosses figures tutélaires qui planent au dessus du mot littérature. Le journalisme était peut-être une autre façon de raconter des histoires, en me prenant au jeu et aux exigences de l’information. On n’use pas des mêmes ressorts pour écrire une fiction et un article de presse, mais je reste le filtre par lequel passe l’histoire, avec mes points de vue et mes angles.

Tu as arrêté le journalisme il y a moins de deux ans, et déjà un premier roman sort, c’est une ascension plutôt rapide !

Quand j’ai quitté Rue89lyon, j’imaginais que ça allait mettre du temps à fonctionner, je comptais dédier autant de temps que nécessaire, c’est à dire plusieurs voire de nombreuses années. Je suis partie avec la certitude qu’un premier manuscrit se faisait toujours rembarrer. J’avais pris des notes sur plusieurs récits, dont un conte gothique qui se déroule dans les Pentes de la Croix-Rousse. Mais Challah la danse était le projet le plus avancé.

Je me suis jetée à corps perdu dans le roman et après quinze mois d’écriture, je l’ai envoyé à Benoît Virot (Le Nouvel Attila) mi-décembre. Il m’a immédiatement encouragée et demandé le manuscrit en format word pour pouvoir l’annoter. J’étais ravie, car admirative de son travail. Il a tout compris du bouquin, de l’intention. C’est génial de se sentir soutenue pour un premier roman.

Challah la danse, chroniques d’une petite cité (ouvrière) de campagne

Comment as-tu réussi à passer le cap de la vie en rédaction, plutôt active, à une écriture très solitaire ?

Lorsque tu es toute seule face à des pages que tu noircis, tu es sans arrêt confrontée à tes propres limites. C’est un travail très dur mais j’ai été heureuse de cette solitude. Je crois que je la recherchais un peu au fond… C’est une manière méditative et intérieure de travailler. Ça me correspond très bien ! Et puis, j’ai été extrêmement soutenue par mon entourage.

Quand un éditeur s’intéresse au manuscrit, on rentre en revanche dans une seconde phase de travail. Elle a duré trois mois pour ce livre et a été hyper stimulante. En tant que redac chef, j’ai moi-même relu des centaines de textes, accompagné des journalistes dans leurs sujets, j’en ai souvent commandé et, en ça, j’ai aussi expérimenté l’édition, ou une de ses formes. Aussi n’ai-je eu aucune difficulté à discuter la pertinence de tel chapitre, à défendre tel mot plutôt qu’un autre. L’idée, c’est de trouver sa meilleure forme à l’histoire. Et ça demande encore plus d’abandon que de solidité, ce qui est très bien.

Challah la danse chronique, sur une trentaine d’années, des tranches de vie des habitants d’un lotissement ouvrier d’un village des monts du Lyonnais, pour la plupart issus de l’immigration. Un micro-quartier où Maghrébins, Portugais, Arméniens gravitent autour du Lotissement, du Village et de l’Usine, lieux érigés en archétypes. Finalement, c’est un livre sur l’identité, sur l’ennui, sur la ruralité ?

Mon ambition de départ est très modeste ! Je n’ai pas du tout cherché à écrire un livre politique ou à tenir un propos sur l’immigration, qui a finalement un côté « accidentel » dans le livre. En revanche, j’avais l’ambition de raconter une époque, des trajectoires de vies et des histoires de famille. Je voulais aussi raconter une histoire d’amitié, une « bromance rurale », notamment au travers de Bassou, l’un des personnages principaux.

L’histoire du lieu, celles de la construction de l’usine de textile jusqu’à son déclin et du lotissement ouvrier ont été la base de mes idées narratives. Le surgissement du racisme est une composante des relations, mais ça n’en est qu’une parmi d’autres.

Challah la danse : « Ces villages sont des lieux où le temps n’a pas de prise »

On devine dans certains lieux comme « Saint-Bol », « l’Arbrûle », « la vallée de la Brivonne », des endroits bien connus de l’ouest lyonnais (Lyon, en revanche, est citée) où tu as grandi. Il y a une dimension autobiographique dans ce roman ?

Il était important pour moi de ne pas utiliser les vrais noms des villages, même si le paysage des monts du Lyonnais constitue la toile de fond. Ça permet de les faire rentrer en littérature, de les ériger en symboles, en allégories. Je voulais vraiment écrire une fiction même si le roman fait écho à mon enfance.

Le décor et les personnages sont la fusion de beaucoup de choses : des souvenirs, des silhouettes de voisins, d’amis, mais aussi de personnages de romans que j’ai lus, de films gardés en mémoire.

En revanche, je ne suis personne dans le roman. Le personnage auquel je m’identifierais peut-être le plus est Bassou, traversé par pleins de sentiments contradictoires –avec la question de l’éloignement de tout, de la ville et de ce qu’elle permet, de ceux qu’il voit comme plus français que lui. J’ai fait en sorte qu’il vive d’autres choses que ce que j’ai vécu. Les histoires d’amitiés adolescentes qui se finissent mal m’intéressent beaucoup, surtout dans le contexte d’un récit rural.

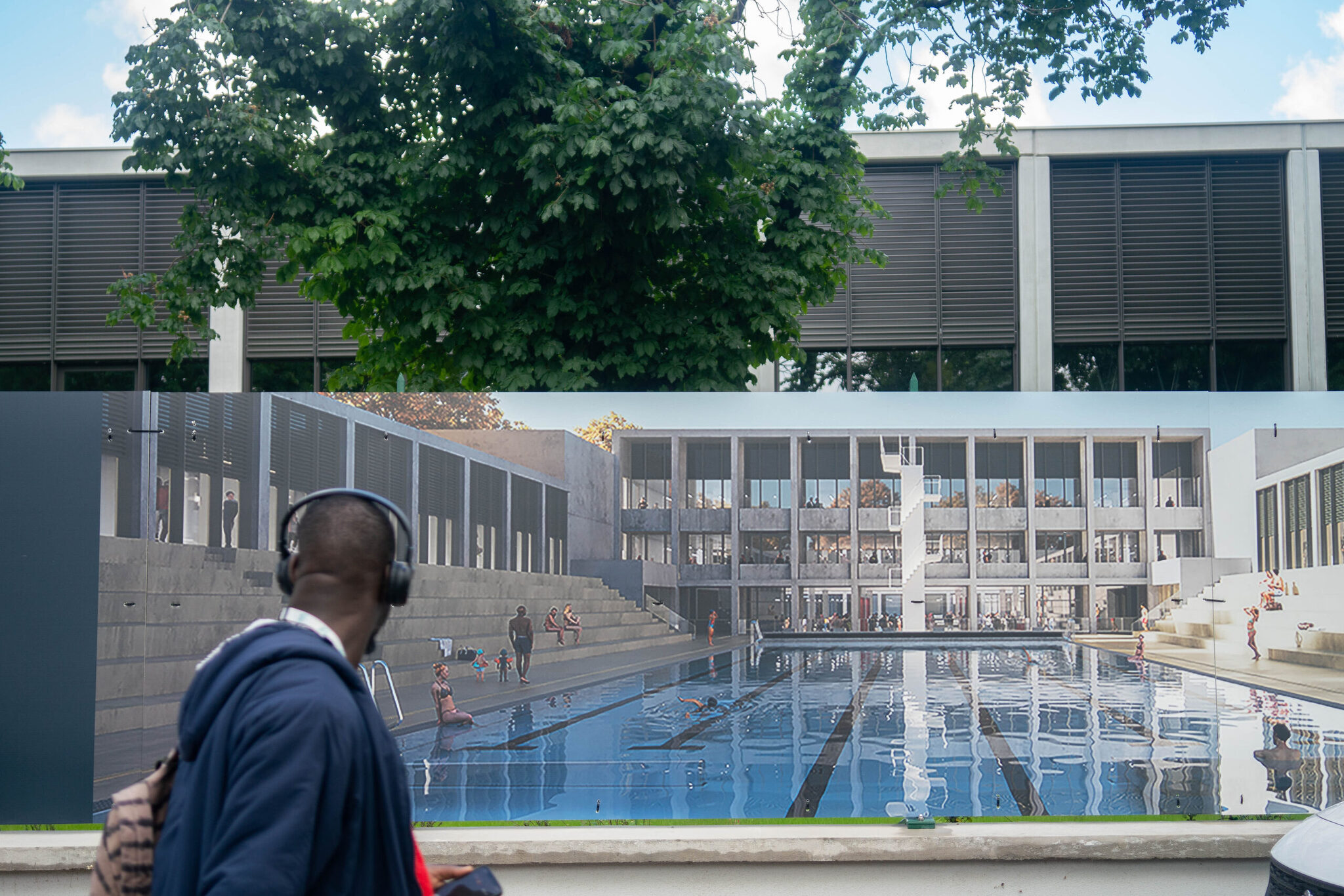

Challah la danse raconte aussi l’histoire sociale d’un bourg péri-urbain type, avec sa petite usine en déclin, son bar, son église, son lotissement défraichi…

Ce sont des lieux où le temps n’a pas de prise, où les choses bougent peu. Les mêmes familles vivent là depuis des années. Lorsque je vois des ados d’aujourd’hui, j’ai l’impression de me revoir avec mes copains de l’époque. C’est un cycle infini d’histoires.

Je voulais aussi parler des ouvriers de l’usine, des gens qui me touchent énormément. Je trouve ça merveilleux de leur offrir un cadre romanesque. Je suis allée au bout des choses sans faire de compromis vis-à-vis des personnages, inspirés d’ouvriers et de paysans, auxquels je ne rends pas d’hommage alors qu’ils le méritent sans doute.

Il y a un souci du trait, du croquis, né de mon expérience journalistique. Je ne me suis pas totalement défait de ma façon de décrire. Certains de mes articles de Rue89Lyon pourraient ressembler à certains chapitres du livre : des petites histoires de petites gens, qui font en fait de vraies tragédies.

Si tu devais trouver un titre journalistique à ton roman, tu choisirais quoi?

Difficile question… Peut-être « Les chroniques du lotissement Brocard » ? Ou alors non, un truc un peu plus « fait-diversier » du type « voiture vandalisée au lotissement du village : un acte raciste ? ». Qu’est ce qu’on pourrait dire d’autre ? Ce ne serait pas assez complet mais il y a un peu de ça : « Vie et mort d’une petite usine de tissage dans les monts du Lyonnais ». Ou légèrement plus cash, pour une émission à la Strip-tease : « Être arabe dans un petit village français, trajectoires de tisseurs ».

Dans le roman, je reproduis presque à l’identique un très court article du Progrès, sur la fermeture d’une usine à la campagne en 1996. Le titre est à la fois très descriptif et très touchant : la PQR (presse quotidienne régionale) arrive très bien à marcher sur cette ligne de crête. Le ton de la chronique est souvent très juste. »

Challah la danse, de Dalya Daoud, au Nouvel Attila (Editions du Seuil), 256 p. 19,5 €.