Je t’avais dit, lecteur, que je reprendrais notre discussion sur les matons. Alors la revoici. Connais-tu l’expérience de Milgram ? Dans le cadre d’une étude scientifique, on demandait à des gens d’envoyer des décharges électriques de plus en plus fortes à un homme enfermé, qu’ils ne voyaient pas, à chaque mauvaise réponse à des questions simples qu’il était censé avoir mémorisées.

C’était pour son bien, expliquait-on. Une infime minorité a refusé d’obéir aux injonctions de l’animateur qui dirigeait cette expérience. Malgré les cris perçants de l’homme enfermé, les cobayes suivaient les consignes et augmentaient l’intensité du courant. Heureusement, celui qui criait était un comédien et ne subissait pas cette torture.

C’étaient des gens totalement « normaux », lambda et pourtant. Pourquoi je te raconte ça ? Pour que tu ne me dises plus lorsque je parle des maltraitances faites aux taulards que j’exagère et que les matons sont des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains ! Le concept de monstre n’est qu’une enflure journalistique.

Je veux mettre le doigt sur quelque chose que tu refuses de connaître : toi-même. N’importe qui peut être saisi par un « passage à l’acte » comme disent les psys, les tyrans des sciences dites humaines. Il suffit de peu, d’un faisceau de circonstances défavorables où s’entrecroisent l’environnement et une fatigue personnelle. Personne n’est à l’abri, ni toi ni le fils du baron, ni la star ni l’ouvrier.

Tous, nous sommes peut-être capables de voler, tuer, violer. Chaque être humain y a pensé au moins quelques fois dans sa vie. Mais il refoule en se disant que ce ne sont que des idées. Chacun s’enferme dans son soit-disant équilibre mental. L’humain semble incapable d’écouter, de comprendre, de voir en dehors de sa propre rationalisation, de ses croyances, de son milieu social et culturel, en un mot de son déterminisme accepté.

Madame, Monsieur Tout le monde a du mal à concevoir que les autres ne pensent pas comme eux, ne font pas comme eux. Il suffit d’écouter les réflexions habituelles devant le vol par exemple :

« Chez nous, on était pas riche, on a connu des échecs, mais on n’a pas délinqué pour autant ».

Ils ajoutent : « Je me suis battu, moi ! J’avais de la volonté ». Cela ne veut rien dire du tout. Il y a simplement la chance que rien ne les a fait glisser en dehors des normes. Chacun refoule sa part d’ombre et ce qu’on hait le plus en soi devient ce qu’on rejette le plus chez les autres et que l’on juge sans appel.

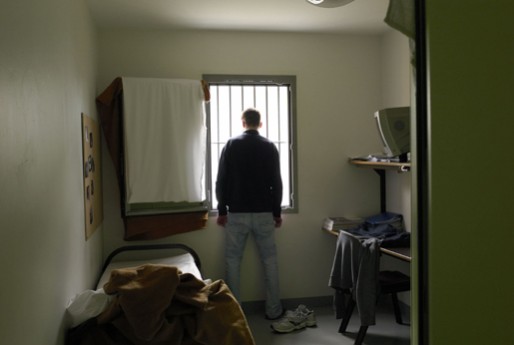

Laissez toute espérance, vous qui entrez

C’est ce qui explique en grande partie le sadisme des matons, la façon dont tous les jours, ils trouvent un bouc émissaire dans les murs pour le mettre à la trique. D’autant plus que dans leurs conditions humaines, ils ont ce petit pouvoir de chefaillon qu’on leur a donné. A longueur de journée, je le constate ici, en taule. Ces temps-ci j’ai l’occasion de circuler dans la prison, et les mêmes scènes se répètent : insultes, humiliations, provocations, coups… Ça ne s’arrête jamais.

Si tu venais visiter un proche au parloir lecteur, tu ressentirais en entrant dans les murs, sans que cela ne soit écrit nulle part, cette phrase de Dante dans la Divine comédie : « Laissez toute espérance, vous qui entrez ». Tout enfermement génère cela : prisons, hôpitaux psychiatriques, mouroirs… C’est ce que fait surgir tout lieu de concentration. Et tu le sais lecteur, ce processus peut aller à l’extrême. Cela a déjà existé et existe encore.

Chargement des commentaires…