[Mes thrillers oubliés] Est-ce parce qu’il regrettait d’avoir décliné le rôle de l’Inspecteur Harry en 1971 ou parce que le western, qui fit de lui une légende, était en perte de vitesse, que John Wayne descendit enfin de cheval à la fin de sa carrière pour tourner son premier polar urbain ?

Dans Un silencieux au bout du canon puis Brannigan, deux films tournés coup sur coup au milieu des années 70, Wayne va tenter de faire régner l’ordre dans les rues de Seattle et de Londres comme il le fit dans les plaines du Far West, à coups de poings et de revolver. Mais le monde a changé et le Duke est bien fatigué.

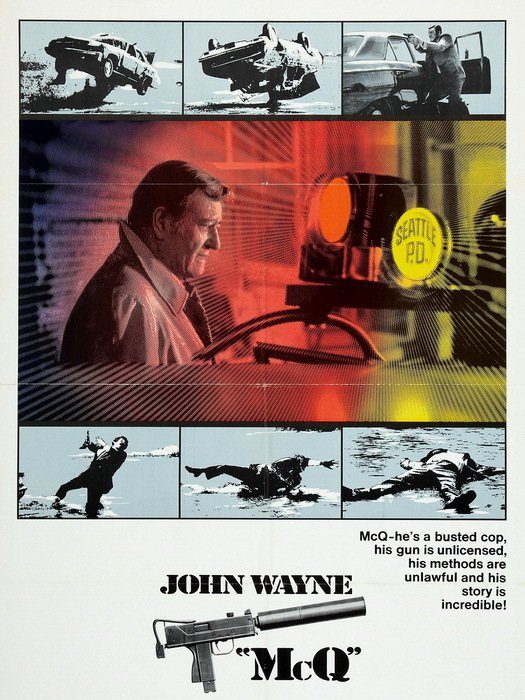

Un Silencieux au bout du canon / McQ (1973)

Les raisons qui poussèrent John Wayne à sortir d’une retraite de six mois pour incarner le flic McQ dans Un silencieux au bout du canon ne laissaient pas entrevoir une motivation débordante : « je n’ai rien tourné depuis six mois et ce film me semble meilleur que toutes les daubes qu’on m’a proposées »*.

Wayne n’était pas particulièrement séduit par le scénario du film, son premier polar urbain, qu’il trouvait banal et pourvu de dialogues assez pauvres. Mais deux ans auparavant, en 1971, le « Duke » avait décliné la proposition d’incarner le fameux Dirty Harry, rôle qui échut à Clint Eastwood, et l’avait regretté.

« J’ai fait une erreur avec celui-ci »,* avait-il avoué, pourtant peu séduit à l’époque par ce rôle de flic aux méthodes expéditives.

En 1973, malade et fatigué, et sur le point de divorcer, Wayne a peut-être trouvé une résonance dans le rôle de Lon McQ, taillé pour lui, flic célibataire et vieillissant (il a 66 ans), un peu dépassé mais toujours d’attaque pour dégainer d’abord et interroger ensuite. D’autant que le scénario a prévu que McQ vit sur son bateau, ce qui va permettre à Wayne de tourner et vivre sur le sien, le Wild Goose (l’oie sauvage) pendant les trois mois de tournage à Seattle, de juin à août 1973.

Mais pour son premier rôle de flic et devant la caméra de John Sturges avec qui il n’avait jamais tourné, Wayne a préféré suivre une recette qui a déjà fait ses preuves plutôt que de prendre des risques. La mode est aux flics solitaires et violents (Dirty Harry, Bullitt… ) et aux scènes de poursuites autos spectaculaires (Bullitt, French Connection, Police Puissance 7…).

Un silencieux au bout du canon n’ira pas vraiment chercher l’inspiration ailleurs. Comme le dira assez méchamment Don Siegel, qui réalisa Dirty Harry deux ans auparavant :

« Wayne était déjà trop vieux pour jouer Harry et il est trop vieux pour Un silencieux au bout du canon, une pâle copie de Bullitt ».

Pas gentil, mais pas complètement faux.

Toutefois, c’est plutôt du côté de L’inspecteur Harry que les mauvaises langues ont voulu comparer, à sa décharge, le film de John Sturges. Or, s’il utilise parfois les mêmes méthodes qu’Harry, à aucun moment, le personnage de McQ ne tente de singer son collègue de San Francisco ou de dénoncer les travers de la société américaine comme il est fréquent de le faire dans les polars de l’époque.

McQ est juste obstiné, mais pas véritablement en colère contre la société et certainement moins sombre et plus sympathique que le flic meurtri et désabusé incarné par Eastwood. McQ va toutefois affronter la corruption et sa propre hiérarchie dans cette intrigue qui débute par le meurtre de son meilleur ami, un flic ripou mouillé dans un trafic de drogue qui semble avoir noyauté la police de Seattle.

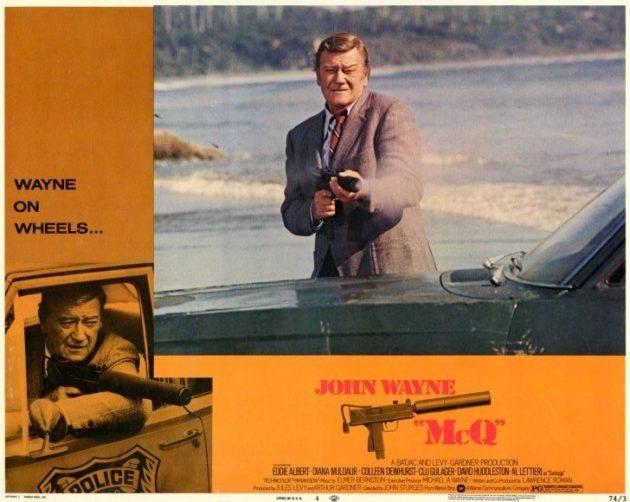

Un des indéniables atouts du film réside d’ailleurs dans la méfiance qu’on éprouve envers les collègues de McQ (parmi eux, l’impeccable Eddie Albert) jusqu’à la toute dernière minute. Restons dans les atouts parmi lesquels on pourra renifler un léger parfum d’auto-dérision dans le traitement du personnage incarné par Wayne, reposant notamment sur les mensurations encore impressionnantes du comédien qui se voit affublé d’une voiture de sport dans laquelle il a toutes les peines du monde à prendre place et d’un thème musical éléphantesque signé Elmer Bernstein (compositeur d’un grand nombre de B.O. de westerns de Wayne) qui ponctue de cuivres triomphants la plupart de ses apparitions.

A ce sujet, le film semble sans cesse vouloir nous rappeler que c’est bien la légende, le mythique John Wayne, le héros de La chevauchée fantastique, L’homme qui tua Liberty Valance ou Rio Bravo, qui est à l’écran, au volant de cette Pontiac Firebird Trans Am et non Burt Reynolds dans une de ses comédies routières.

Certaines affiches et photos d’exploitation du film titreront même « Wayne on wheels ! » (Wayne sur roues !) comme si tout l’intérêt du film était de voir la vieille star au volant d’une voiture, comme s’il s’agissait d’un numéro de cirque inédit.

« Wayne était une de ces stars qui apparaissent à l’écran telles qu’elles sont dans la vie »

Le fait est que les deux séquences de poursuite automobile, l’une dans Seattle, l’autre sur une plage de l’Océan Pacifique, n’ont pas grand chose à envier à celle de Bullitt, si ce n’est la nouveauté et que la présence de Wayne, aussi décalée soit-elle (elle le sera davantage encore dans le film suivant, Brannigan) a quelque chose d’hypnotisant.

Notamment dans cette jolie scène assez touchante qui voit le vieux flic fauché rendre visite à sa richissime ex-femme dont il est resté très proche, pour lui emprunter quelques centaines de dollars destinés à payer un indic. Ces quelques secondes de flottement entre les deux ex-époux, ce beau sourire fatigué de Wayne, c’est l’un de ces petits instants parfaits qui élèvent le film au-dessus du polar et font de McQ un personnage infiniment plus humain que bon nombre de ses collègues contemporains.

« Wayne était une de ces stars qui apparaissent à l’écran telles qu’elles sont dans la vie », se souvient Julie Adams, qui incarne l’ex-Mme McQ. « Dans le système des Studios, c’est ce qu’on demandait aux stars.

A cette époque, on attendait de vous que vous insuffliez une bonne part de votre personnalité dans vos rôles. Mais cette scène possédait une véritable dimension psychologique et je devais oublier que j’avais à faire à John Wayne, énorme vedette, pour me focaliser sur ce gros flic avec qui j’avais été mariée.»*

Mais contrairement à Julie Adams, il est bien rare pour le spectateur de parvenir à oublier John Wayne et de se focaliser sur le gros flic, au risque de se désintéresser parfois de l’intrigue. Pourtant le casting réuni autour de lui est de tout premier ordre, à commencer par Al Lettieri et cette gueule impossible qui le condamnera toute sa carrière (hélas bien courte) aux rôles d’ordures gratinées (Le Parrain, Guet Apens, Mr. Majestyk…) ainsi que Diana Muldaur, Clu Gulager et Roger E. Mosley (futur TC de la série Magnum) entre autres.

John Wayne est-il, dès lors, arrivé trop tard en ville ? C’est bien possible. Avec la lente disparition du western hollywoodien, la ville est devenue le nouveau terrain de jeu de héros ambigus un peu torturés qui se sont adaptés à une nouvelle forme de violence et de cynisme assez éloignée des valeurs incarnées par le Duke durant son demi-siècle de carrière. Il y a de la crise morale dans l’air et la loi ne défend plus comme avant les victimes.

L’âge de Wayne commence à se voir aussi, et la maladie, ce cancer qui emportera la star six ans et trois films plus tard. Oui, John Wayne est arrivé un peu trop tard en ville. A moins de jouer la carte de l’humour et de l’auto-dérision, il semble n’y avoir plus guère de place pour un gigantesque et débonnaire vieux poulet américain. Et cela, les producteurs de Brannigan, tourné un an plus tard, l’ont bien compris.

Brannigan (1974)

Ecrit par Christopher Trumbo (fils du fameux scénariste hollywoodien Dalton Trumbo, black-listé durant la période du Maccarthysme) sous la forme d’un téléfilm destiné à Telly Savalas, le scénario Brannigan fut jugé trop bon pour ne pas être adapté au cinéma.

Ecrit par Christopher Trumbo (fils du fameux scénariste hollywoodien Dalton Trumbo, black-listé durant la période du Maccarthysme) sous la forme d’un téléfilm destiné à Telly Savalas, le scénario Brannigan fut jugé trop bon pour ne pas être adapté au cinéma.

Pendant deux ans (1953-1954), la commission présidée par le sénateur Joseph McCarthy fit la chasse à d’éventuels militants ou sympathisants communistes aux USA. Hollywood ne fut pas épargné et Dalton Trumbo, membre des « Dix d’Hollywood », dix professionnels du cinéma qui refusèrent de témoigner devant le « House Un-American Activities Committee » (Commission de la Chambre des Représentants sur les activités anti-américaines) lors de la commission d’enquête de 1947, fut contraint de s’exiler au Mexique. Fervent anti-communiste, John Wayne aurait pu s’offusquer que le scénario de Brannigan fut écrit par le fils de Trumbo, aussi le rôle lui fut-il présenté avec des pincettes par son fils, le producteur Michael Wayne.

«Tout ce qui m’importe, répondit Wayne au sujet de Christopher Trumbo, c’est qu’il sache écrire ».

Wayne apprécia le scénario mais au moment d’y apporter quelques corrections (certains dialogues et certaines scènes furent modifiés), Trumbo ne fut pas consulté. En fait, Christopher Trumbo ne rencontrera jamais John Wayne. (« John Wayne, the life and legend, de Scott Eyman, Simon & Schuster, 2014).

C’est donc par l’entremise de son fils, le producteur Michael Wayne, que le Duke fut engagé pour incarner Jim Brannigan, policier de Chicago expédié à Londres dans le but de faire extrader vers les USA un truand surveillé par Scotland Yard. Mais le criminel est enlevé et pour remettre la main dessus, Brannigan doit faire équipe avec le très british Sir Charles Swann, flic de Scotland Yard aux méthodes radicalement opposées aux siennes.

Réalisé par Douglas Hickox (La cible hurlante, L’ultime attaque…) et tourné à Chicago mais surtout à Londres durant l’été 1974, Brannigan est le second polar tourné coup sur coup par John Wayne, mais les deux films n’ont pas grand chose à voir. Cette fois, la carte de l’auto-dérision sera jouée à fond dans un film pourtant sensiblement plus sombre et violent que son prédécesseur.

Le thème principal du film étant finalement moins l’enquête pour récupérer le truand kidnappé que l’opposition entre les méthodes policières américaines et britanniques, c’est sur le duo John Wayne – Richard Attenborough que tout repose. On rappellera au passage le parcours hors normes de Sir Richard, décédé en 2014 : réalisateur (Un pont trop loin, Gandhi, Chorus Line, Chaplin…) et comédien (La grande évasion, Dix petits nègres, Jurassic Park…) Improbable sur le papier, ce duo fonctionne pourtant à la perfection, sans toutefois s’affranchir de tous les clichés qu’on peut attendre de la confrontation entre un petit policier anglais anobli avec options noeud de papillon et club privé, et un énorme flic américain décontracté, en froid avec le règlement (la scène du déjeuner dans le club de Swann est par ailleurs un régal de confrontation entre leurs deux éducations et cultures).

Une comédie policière ?

Si Wayne est plutôt à l’aise dans la caricature, Attenborough incarne tout en nuances subtiles l’irritation de son personnage, le très guindé Sir Charles, envers Brannigan. Une antipathie qui va d’ailleurs vite se muer en une sorte d’amusement étonné, voire de complicité.

Toutefois, afin d’atténuer la rigueur de Swann, les scénaristes ont eut l’idée d’assister Brannigan d’une jeune policière, Jennifer, aux idées plus modernes que Sir Charles, mais la comédienne qui l’incarne (Judy Geeson) semble ne pas en revenir de jouer avec John Wayne et passe le film à le dévorer d’un regard embué d’amour et d’admiration.

Restons sur le casting pour détailler l’intéressant catalogue de méchants réunis face à Brannigan, de John Vernon, habitué du genre (Le point de non-retour, L’étau, Josey Wales, hors la loi…) à Mel Ferrer (Scaramouche, Guerre & Paix, Mille milliards de dollars…) en passant par d’excellents seconds couteaux du cinéma britannique, James Booth et Brian Glover en tête. En revanche, le personnage du tueur sourd à la Jaguar (Daniel Pilon), ne parvient jamais à inquiéter malgré les effors du compositeur Dominic Frontiere pour accompagner ses apparitions d’une musique un peu trop dramatique.

Ce petit monde est au service d’une intrigue relativement facile à suivre mais qui alterne bizarrement des pointes de violence assez crues avec des touches humoristiques qu’on ne saurait qualifier de gags, mais enfin, la voiture qui finit sa course sur une benne à ordure, la bagarre dans le pub et la chasse d’eau piégée, entre autres, feraient presque basculer l’ensemble dans la comédie policière.

« On m’avait prévenu que vous étiez un peu moins grand que la Statue de la Liberté »

Parcours touristique dans un Londres désormais disparu où les gratte-ciels aux formes biscornues étaient encore loin d’avoir poussé avec la vigueur actuelle, Brannigan est un film coloré et dynamique, et à quelques longueurs près, une véritable récréation qui nous emmène du Tower Bridge au Garrick Club (le club privé de Richard Attenborough grâce à qui la production fut autorisée à tourner dans ses murs) et des rives de la Tamise à la sinistre usine de Beckton pour un final explosif entre Brannigan et le tueur sourd.

Contrairement à ce que l’on pouvait reprocher à Un silencieux un bout du canon, John Wayne est ici un peu moins « John Wayne, le mythe et la légende », en partie grâce à un casting riche en autres fortes personnalités, au second degrés et à l’humour de certaines répliques ainsi qu’à de nombreux rebondissements qui donnent envie de s’attacher à l’intrigue (dont on se moquait un peu dans le précédent film).

On joue bien sûr encore sur la carrure du comédien qui, bien que très fatigué par la maladie, fait toujours figure de colosse, surtout lorsqu’une fois encore, on s’amuse à le faire rentrer dans une voiture trop petite pour lui, cette fois une Ford Capri.

« On m’avait prévenu que vous étiez un peu moins grand que la Statue de la Liberté », lui répond Jennifer quand Brannigan s’étonne qu’elle l’ait reconnu dans la foule.

Le Duke est un peu présenté comme un bon gros géant déraciné de son Amérique (il regrette de ne pas trouver de burger digne de ce nom à Londres) mais une très belle scène tournée au ralenti nous montre encore le Wayne héroïque qui, dans un ballet efficacement accompagné (cette fois) par la musique de Frontiere, parvient à lancer un chandelier dans la fenêtre de son appartement tout en dégainant son arme pour faire feu dans la rue sur la voiture du tueur venu l’éliminer et dont il a reconnu le bruit du moteur… On n’en fait plus des comme ça.

Après ces deux polars aux succès et critiques mitigés, Wayne reprendra la route du western pour n’en tourner plus que deux : Une bible et un fusil (Stuart Millar, 1975) dans lequel il reprend le rôle qui lui valut son seul Oscar en 1970, (Rooster Cogburn dans Cent dollars pour un Shérif d’Henry Hathaway, 1969), et enfin le bien nommé Le dernier des géants (Don Siegel, 1976). Wayne meurt en 1979 à 72 ans des suites d’un cancer.

*Extrait de : « John Wayne, the life and legend », de Scott Eyman, Simon & Schuster, 2014

Chargement des commentaires…